专访|阿多尼斯:《桂花》谈中国,也是在谈我自己和世界

时间:2020-01-06 14:09:46 热度:37.1℃ 作者:网络

2019年岁末,在上海锦江饭店,阿多尼斯像一个普通老人一样在踱步。标志性的红围巾让记者一眼认出了他,由于离约定采访的时间还早,打过招呼后,记者没有过多打扰他沉思的时间。

是的,阿多尼斯总是在沉思,以及记录——他随身携带笔记本。实际上,作为享誉世界的大诗人,阿多尼斯一生都在沉思。

阿多尼斯

1930年,原名阿里·艾哈迈德·赛义德·伊斯伯尔的阿多尼斯出生在叙利亚一个叫做卡萨宾的海滨村庄。贫穷与封闭的故乡,在某种意义上,是整个阿拉伯世界的缩影。幸运的是,阿多尼斯的父亲虽然是个农民,“血液里却继承了阿拉伯民族对诗歌的热爱”,在父亲的引导下,他进入了阿拉伯古典诗歌的世界。

然而他由内而外感到逃离的必要。1944年,决定命运的时刻如同戏剧桥段一样到来:叙利亚首任总统舒克里·库阿特利来到阿多尼斯家乡附近的塔尔图斯城考察,14岁的阿多尼斯为他朗诵了一首自己创作的爱国诗歌。总统大为赏识,当场允诺由国家资助他在城里的法国学校读书。阿多尼斯由此得以掌握法语,进入到更为广阔的世界。

随后,阿多尼斯进入大学攻读哲学,并开始以“阿多尼斯”——希腊神话中的美少年,叙利亚国王忒伊亚斯之子——为笔名发表诗作。大学毕业后,他进入叙利亚军队服役,期间因曾加入过左翼政党而被牵连入狱一年。1956年,结束服役后,阿多尼斯只身前往黎巴嫩,刚进入黎巴嫩国境五分钟,叙利亚宣布与埃及联合,爆发与英、法、以三国的战争。“短短几分钟,叙利亚少了一名士兵,却多了一位诗人。”(薛庆国《风与光的君王》)

在贝鲁特,他与诗人优素福·哈勒共同创办了在阿拉伯现代诗歌史上具有变革意义的杂志《诗歌》,又担任文学刊物《立场》的主编。1973年,他完成并出版了旨在重写阿拉伯思想史的博士论文《稳定与变化》,在阿拉伯文化界引起震动。

20世纪80年代以后,阿多尼斯移居巴黎,在西方多所大学担任客座教授,并先后荣获布鲁塞尔文学奖、马其顿金冠诗歌奖等一系列文学奖项。同时,他还一直是诺贝尔文学奖的热门人选,甚至2016年还闹出过乌龙得奖事件。

算上接受澎湃新闻专访的这次,阿多尼斯一共有过八次中国之行。2018年9月,在不到三周的时间里,他辗转于北京、广州、成都、南京以及皖南等地。最后的皖南之行,让他印象极为深刻,一路上多次表示,要为这次中国之行创作一首长诗,题目就是他钟爱的“桂花”。

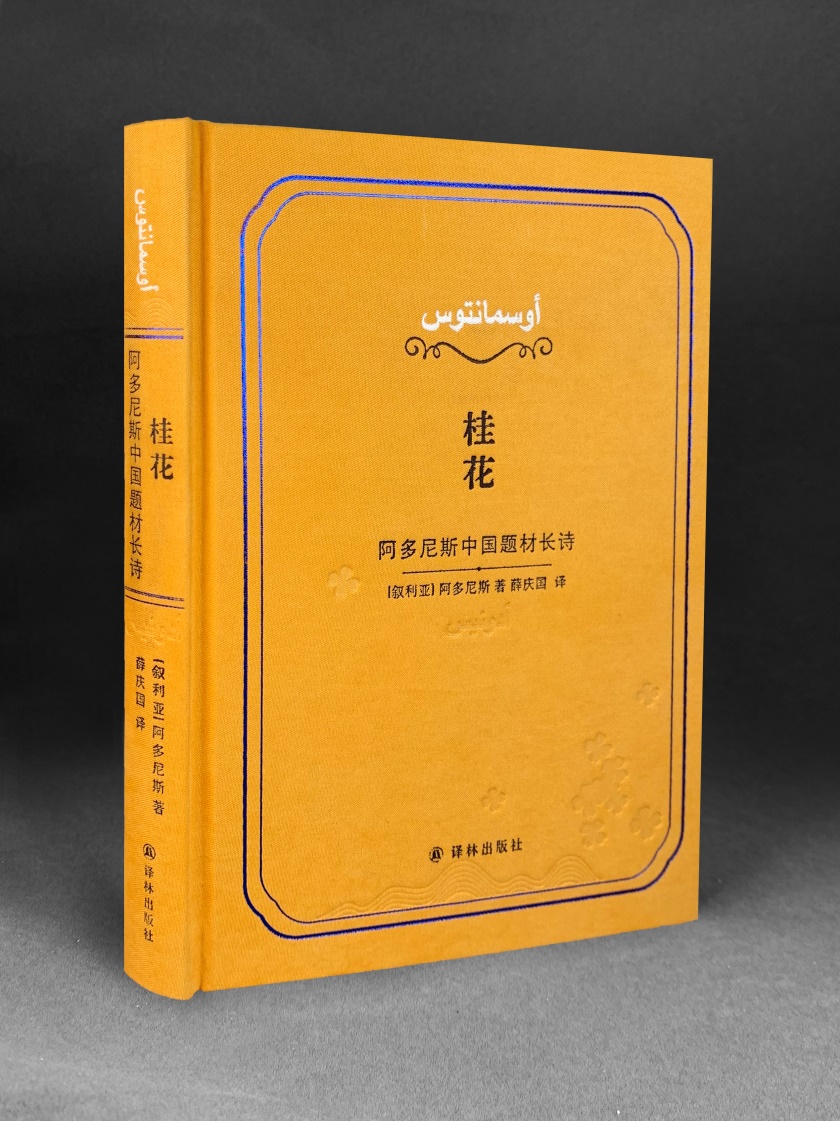

原以为这只是外国人的赞美和客套之辞,没想到一年后,他真的完成了。长诗《桂花》(译林出版社,2019年11月,薛庆国译)由50首相对独立而由内在联系的诗篇构成,里面既有中国人熟悉的孔子、黄山、丝绸之路、佛陀,也有与我们全然不同的视角和思考方式。

与《我的孤独是一座花园》《我的焦虑是一束火花》有明显不同,《桂花》很好地解释了阿多尼斯为何被称为“思想家诗人”以及“多重批判者”。从题目大概可以看出,前两本中译本诗集在出版策略上比较面向市场,诗歌文本的选取多偏向于抒情、轻盈甚至带着些许浪漫主义哀愁的作品。然而《桂花》是一个有机整体,它在篇章结构上无法变动,基本保持了阿多尼斯思考的原味。

阿多尼斯最新中国题材长诗《桂花》,译林出版社,2019年11月,译者薛庆国

在《桂花》里,阿多尼斯为现实写诗,为历史写诗,也为人类和未来写诗。他眼望着桂花,心里却是“地中海东岸生息的人们”。在批判审视本民族自身的文化与传统的同时,他也时刻对西方文明和现代社会的机械、自动等特质保持警惕。

在这个意义上,他不是一个靠着身份和标签博取同情、关注的诗人。他从个人经验出发,民族和文化是他审视的核心对象,然而这一切都是以他站在人类这边为前提的。当然,诗歌艺术上不断地探索和突破保证了这些思想、观念落地生根,而不是沦为空洞的口号。

在阿多尼斯看来,如果诗歌只是对现成思想进行诗意的表达,那不过是对现成思想的翻译,对已存在事物的再生产。

“这样的话诗歌就沦落为工具了,也是意味着杀死诗歌,诗歌就变成了服务于既存事物的工具。而这恰恰是一些官方机构所希望达到的效果——对既存事物的维护与赞美,而不是超越和变革,后者恰恰是诗歌的深意所在。哪怕今天的世界是美的,诗歌依然要追求超越和变革,因为诗歌旨在更美。”阿多尼斯说道。

阿多尼斯与他的中文译者薛庆国。

【对话】

用电脑写作是一种双重背叛

澎湃新闻:我听说你会随身带着笔记本,随时记下灵感。中国古代诗人也有类似的习惯,比如欧阳修在枕上、马上、厕上都要随时记录。你觉得灵感在一首诗歌的诞生中是什么样的位置?这次中国之行有记下什么特别的吗?

阿多尼斯:我随时记录的是我所见之物,以及时间、地点、观感或是一些想法,不是成形的诗句。年纪大了,怕时间一长就忘掉。这次也是,一直在记。

澎湃新闻:《桂花》完成后,你曾在贝鲁特润色修改,但后来记不起手稿放在哪了,结果原来是请人录入电脑了。为什么一直坚持手写?

阿多尼斯:对我来说,(用手)写诗是我身体的延伸,如果用电脑等工具写诗,就割裂了诗歌和我身体的联系,也意味着我对电脑或机器投降了。应该是它臣服于我,而不是我臣服于它。这是一种双重背叛——既背叛了诗,也背叛了身体。

我认为对机器的使用应该是有限度的。机器可以为人类的生活服务,让人类过得更好,但是诗歌、音乐等艺术创作是人的事情,我不认为机器能创造出有价值的艺术。在这个时代,我尤其要提醒,我们要警惕机器成为人的主宰。人和机器的关系永远应该是人支配机器,而不是机器支配人。我无法想象有一天机器代替我喝咖啡,就像无法想象机器代替我写诗一样。(大笑)

在诗里谈论中国,也是在谈论自己和世界

澎湃新闻:我感觉“芳香”是《桂花》一个非常重要的关键词,甚至在你整个诗歌创作中都具有很独特的位置,是这样吗?

阿多尼斯:确实是这样。因为我们今天这个世界是被色彩、图像等等外在的形式给淹没了,外在形式遮蔽了我们对内核的认知。可见的形式遮蔽了不可见的内核。只有借助无形的力量我们才能够探知内核。所以对我来说,“芳香”就是这种无形力量的象征,它能够穿破表象,穿破遮蔽,帮助我们达到本质。

澎湃新闻:尽管《桂花》里充满中国记忆、中国元素,但我时时刻刻都能感受到你对故土、阿拉伯文化的思考。是不是可以说您有希望通过他者反观自身的愿望?

阿多尼斯:人与人是无法绝然分开的,大地是人共同的家园。所以我来到中国,不是以阿多尼斯个人身份而来,而是带着我对整个世界的认知来到中国。我在诗里谈中国,实际上也是在谈我自己,谈世界。中国是我生活的背景当中重要的组成部分。

我一直认为,诗歌是一个网络。一切伟大的作品都应该是个网络,它应该是丰富的、多向的、多维度的。一首伟大的诗篇是宇宙的浓缩,包含了宇宙的一切。

诗歌不应是对既存事物的维护与赞美,而是旨在超越于变革

澎湃新闻:你是一位思想家诗人。有种说法是,诗人不是思想家、哲学家,相比于发明或者给世界、人类贡献新的思想观念,将那些他所信仰或服膺的观念用文学的、诗的方式表达出来,或许是一个比较切实的任务?

阿多尼斯:我很怀疑。没有思想,怎么会有深刻的感受呢?我说的这种思想不是一般的念头,而是旨在改变、超越、进步的深刻思想。如果没有这样思想,不会有深刻的感受,也就不会有深刻的诗人。

当然也不是说诗人的思想一定要成一套哲学体系。实际上,在人类文学史上,从《吉尔伽美什史诗》、但丁、尼采到博德莱尔、兰波,他们都是伟大的诗人,同时又是伟大的思想家,因为他们的作品都包括了旨在改变,旨在开辟新的天地、新的知识天地的努力。

如果诗歌只是对现成的思想进行诗意的表达,那不过是对现成思想的翻译,对已存在事物的再生产。这样的话诗歌就沦落为工具了,也是意味着杀死诗歌,诗歌就变成了服务于既存事物的工具,而这恰恰是一些官方机构所希望达到的效果——对既存事物的维护与赞美,而不是超越和变革,后者恰恰是诗歌的深意所在。哪怕今天的世界是美的,诗歌依然要追求超越和变革,因为诗歌旨在更美。

阿多尼斯在上海接受澎湃新闻专访。徐萧 摄

用一个词概括阿拉伯历史那就是杀人

澎湃新闻:如果让你用一个词概括阿拉伯的历史,你首先会想到什么?

阿多尼斯:杀人。

澎湃新闻:你在《变化》一诗中写道:“诗歌正在远行,去探寻改变意义的新途。”这让我想到米沃什曾说“不能拯救人民的诗歌是什么?二年级女生的读物。”在您看来,诗歌是关于改变或拯救的艺术吗?它能承担这样的功能吗?

阿多尼斯:(短暂沉默)我自己也曾说过诗歌拯救人、拯救世界这样的话。问题在于我们怎么理解“拯救”。在我看来,我们生活在这个世界,人要做的事情是努力让这个世界配得上人这个伟大的生物,使这个世界更美、更自由。但这个“更”也不过是此刻相对于过去而言。

诗歌能起的作用是激励人、照亮人,让人去创造更多的美,更多的知识。如果诗歌有助于我们解决一部分问题,诗歌也就在拯救我们。但是人的问题是不会终结的,所以这种拯救也不会终结,是无止境的。人的问题不会终结这恰恰是人的幸运,因为一旦人的问题终结了,人也就等同于物了,只有物才不会有问题。

我刚好最近有一个想法,在当代,人的问题变得更复杂。过去诗人、艺术家、思想家,他们的对立面是政治意义上的机构。今天他们面临着双重挑战——来自政权机构和人所创造的机器。暂时来看,现在是政权和机器构成同盟,但是在未来,我相信政权也不得不和人结盟,来抵御机器。

诗人阿多尼斯在南京牛首山佛顶宫记录着感悟,他表示下一部中国题材的诗集也许可以用佛顶宫来做书名。王理行 摄

如果不跟过去决裂,阿拉伯人永远走不出自恋和自闭

澎湃新闻:你的博士论文《稳定与变化》为您带了赞誉,也带来了攻击。它为你的国家和民族带来了变化?您最期待看到的阿拉伯世界的变化是什么?

阿多尼斯:(长时间沉思)这本书出版后,很多人称其为了解阿拉伯文化遗产的经典性作品。它确实帮助阿拉伯人了解他们的过去,特别是过去存在的各种问题,以及阿拉伯历史文化中蕴含着的变化因子。一言以蔽之,我希望在这本书中表达阿拉伯的知识和思想必须要跟过去决裂,必须要跟主要表现在宗教和政治层面的过去实现完全的决裂,才能够实现进步。否则的话,阿拉伯人就永远走不出自恋和自闭,也就永远无法参与人类文明的建设。今天的阿拉伯人就是人类文明的消费者,无法为创造人类的未来做出任何有积极意义的贡献。当然阿拉伯人在各个领域都有一些杰出的个体,但是这些个体就犹如茫茫大漠中零星的花朵,不能从根本上改变问题,只有从社会层面、机构层面改变,阿拉伯世界才能真正改变。我所期待的阿拉伯世界的变化就是和过去完全决裂,走向未来。

澎湃新闻:你有什么个人性的写作习惯吗?

阿多尼斯:我没有任何写作习惯,我随时都有可能写作,我是反习惯的,诗歌也应该是反习惯的。没有固定的写作时间,如果灵感来了,我现在就可以写作。

澎湃新闻:年届九旬,回首往事,如果可以改变你人生当中的一件事,你会如何选择?

阿多尼斯:(望向远处,陷入回忆)其实很多事情都想改变,但是你要说一样事情,那我想会是改变我和别人的关系。人活着就会和各种人建立关系,我这辈子认识了许多人,和许多人建立了关系。今天回头来看,其中很多关系都是毫无益处的。我曾经以为这些关系会使我更丰富,但结果却让我更加匮乏。

这其实本质上是人和时间的关系。时间,只是你所在的瞬间才叫时间。只有认识到时间你才能认识自己,但是我们很多人活着往往意识不到时间。只有珍惜时间,才能珍惜自己。

(感谢薛庆国教授为本次采访翻译)