周围性眩晕 VS 中枢性眩晕

时间:2024-06-17 17:03:19 热度:37.1℃ 作者:网络

眩晕是由前庭神经系统功能失调导致的一种错觉或运动幻觉。前庭系统功能失调主要表现为三大症状--眩晕、眼震、平衡障碍。

根据症状的不同和临床定位的实用性将眩晕分为周围性眩晕和中枢性眩晕两种。

-

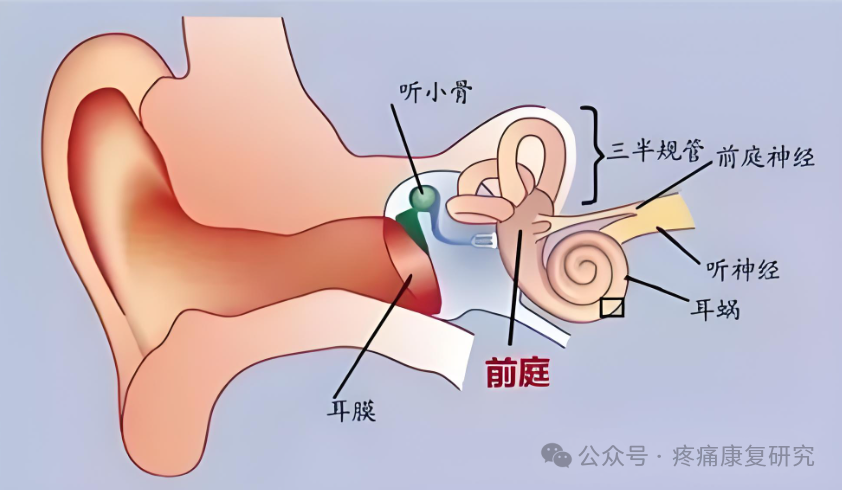

周围性眩晕定位在内耳的半规管、前庭(椭圆囊、球囊)、耳蜗;

-

中枢性眩晕主要定位在脑干、小脑、脊髓后索等。

一、周围性眩晕

周围性眩晕是指位于内耳的前庭及其相关结构病变导致的眩晕发作。

由于位于内耳的周围性前庭和前庭相关结构是终末的最高发育分化阶段,失去了分化和增生的能力,一旦出现病变,无法新生和代偿,可导致严重的临床症状;

而中枢性前庭即使发生病变,仍有周围性前庭可以代偿,故临床症状较轻。

周围性眩晕的特征性症状:

①强烈的眩晕发作,伴或不伴站立不稳。

②严重的恶心、呕吐等自主神经症状一一前庭神经和延髓迷走神经背核、支配血管运动的网状结构相连。

③始终存在单向性眼震,从无垂直性眼震——指在一个垂直平面上的震荡,与BPPV(耳石性眩晕)伴有的垂直向上眼震和垂直向下眼震不同。

④常伴听力丧失或耳鸣。

周围性眩晕常见于7种病变,其中定位在半规管的病变有1种,定位在前庭(椭圆囊、球囊)、耳蜗的病变有6种。

1.半规管

由前、后、水平半规管组成,病变常导致BPPV。

BPPV是一组临床症状或者综合征,又称耳石性眩晕或变位性眩晕,是指头部迅速运动至某一个或多个特定头位时,出现短暂的阵发性眩晕及眼震。

其约占所有周围性眩晕的20%~40%,女性发病约为男性的2倍。严格地讲,BPPV不是疾病的诊断,更不是病因诊断。

BPPV的特征性症状

(1)与头位有关的严重的短暂性眩晕发作,持续数秒至数十秒,少有超过1分钟的(此特点要注意和前庭阵发症相鉴别)。

(2)严重的恶心、呕吐等自主神经症状。

(3)眼震:不同的半规管病变有不同方向的眼震,这对定位的鉴别诊断有助,从而对治疗的复位手法有重要的指导意义。

-

后半规管可引起短暂的扭转性伴或不伴垂直向上的眼震;

-

水平半规管(即外侧平规管)可引起短暂的水平眼霞;

-

而半规管引起的是短暂的垂直向下的眼震。

BPPV发病机制有两种假说,即半规管结石学说和壶腹嵴顶结石学说。

其中,半规管结石学说得到了广泛的认可:

-

耳石脱落或变性的耳石集聚于半规管近壶腹处,当头位移至激发位时,管石受重力的作用,朝向壶腹方向移动而形成离壶腹内淋巴流,使嵴顶产生移位而引起眩晕及眼震。

引起BPPV的病因

原发性BPPV不多见,既往报道的原发性多见,是由于对该病的认知有限,找不到病因导致的;

非外伤性BPPV多由缺血性疾病引起,如脑栓塞(迷路动脉栓塞)或慢性缺血,也常见于炎症、感染、淋巴循环障碍。

2.前庭(包括椭圆囊和球囊)

椭圆囊是连接前庭和半规管的结构,球囊是连接前庭和耳蜗的结构,两者位置紧密(图1),这种相互关联的结构特点是眩晕症状随头部位置改变而波动,以及伴有耳鸣、听力下降甚至丧失的解剖学基础。

引起内耳前庭病变,导致眩晕发生的常见病因包括迷路动脉栓塞、前庭神经元炎、内耳炎、梅尼埃病、前庭阵发症及前庭性偏头痛等疾病。

(1)迷路动脉栓塞

是缺血性病变导致周围前庭功能失调的主要原因,多见于并伴有糖尿病(相对于高血压病,后循环缺血性改变多见于糖尿病)等危险因素的中老年人。

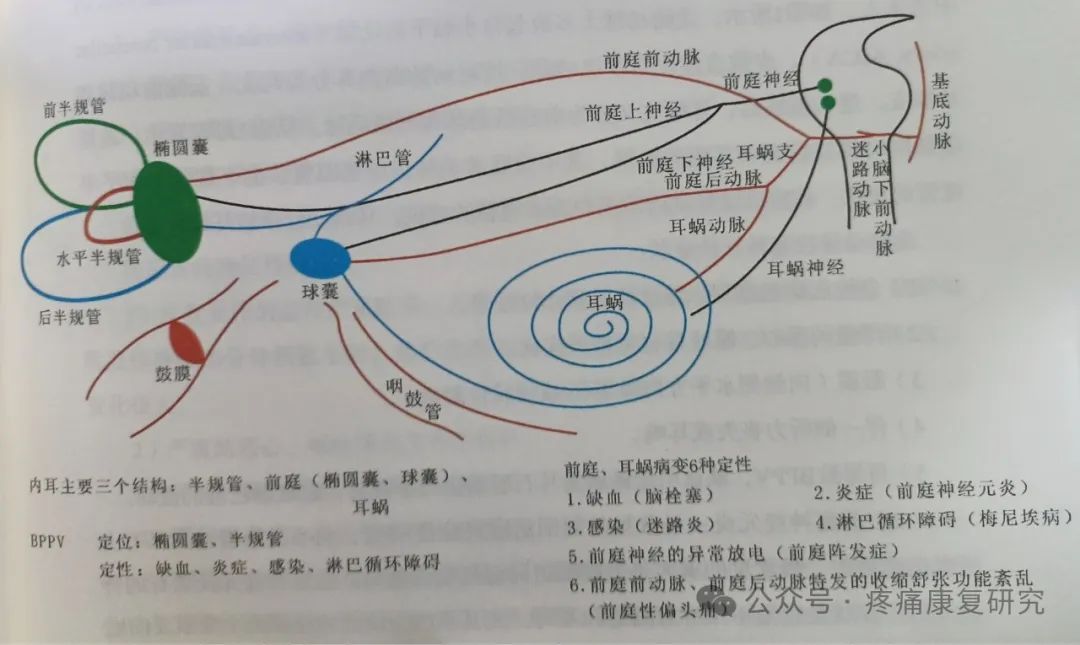

如图所示:迷路动脉大多数起自小脑下前动脉(AICA),少数直接发自基底动脉。迷路动脉向内耳分为两支,前庭前动脉和耳蜗支。进入前庭后,耳蜗支又分为前庭后动脉和耳蜗动脉。

从图可以看出,迷路动脉同时供应前庭和耳蜗的血供,其中前庭前动脉供应椭圆囊、前半规管、水平半规管的血供;前庭后动脉供应球囊和后半规管的血供;耳蜗动脉供应耳蜗的血供。

周围性眩晕功能解剖示意。

内耳包括3个不同方向的半规管,前庭和其与半规管相连的椭圆囊、与耳蜗相连的球囊,以及耳蜗

迷路动脉栓塞特征性症状

1)急性起病的剧烈、持续性或发作性眩晕。

2)严重的恶心、呕吐等自主神经症状。

3)眼震(向健侧水平方向眼震和/或旋转性眼震)。

4)伴一侧听力丧失或耳鸣。

5)可导致BPPV,缺血引起椭圆囊耳石脱落进入半规管,造成淋巴液的流动。

(2)前庭神经元炎

是常见的周围前庭炎症性病变,约半数患者前期具有上呼吸道感染史,最常见的病因是上呼吸道同源性病毒感染。

前庭神经元炎独有的特征性临床症状是眩晕不伴听力减退和耳鸣。

究其原因为前庭神经元炎主要累及前庭上神经,极少累及前庭下神经和蜗神经,因此不伴有耳蜗受累的表现,如听力障碍等。

前庭神经元炎特征性症状

1)急性起病的严重、持续性周围性眩晕,常于晨起时发病,在数分钟或数小时内达高峰。

2)严重的恶心、呕吐等自主神经症状。

3)眼震:向健侧水平方向眼震和/或旋转性眼震。

4)如出现BPPV症状,多继发于后半规管病变。

发病机制

因前庭神经元炎多累及前庭上神经,导致前半规管和水平半规管功能丧失,故无法产生神经冲动而出现BPPV症状;

而支配后半规管的前庭下神经在前庭神经元炎中极少受累,故椭圆囊脱落的耳石如进入后半规管,则可刺激产生神经冲动,从而出现BPPV相关症状。

(3)迷路炎

是周围前庭感染的主要疾病,主要见于由中耳炎及乳突炎直接累及迷路。

迷路炎特征性症状

1)有中耳炎等原发病灶感染症状,如耳痛、耳流脓、发热等。

2)急性起病的严重、持续性周围性眩晕。

3)严重的恶心、呕吐等自主神经症状。

4)眼震:向健侧水平眼震和/或旋转性眼震。

5)听力减退或耳鸣(类症侵犯耳蜗所致)。

6)可继发或不继发BPPV。

(4)梅尼埃病

俗称美尼尔病,是淋巴循环障碍导致的内耳病变。

1)反复发作的急性严重眩晕:发作期间任何头部运动都可使症状加重,眩晕每次发作持续20分钟到数小时,然后逐渐好转。发作频率从每周2次到少于每年1次,变化很大。

2)严重的恶心、呕吐等自主神经症状。

3)耳鸣、听力减退:因累及耳蜗所致。

4)耳部胀满感:淋巴管扩张水肿所致。

5)眼震:水平眼震和/或旋转性眼震,眼震的方向可以发生变化,发病之初的1小时内为朝向患侧的水平眼震和/或旋转性眼震,随之变为朝向健侧的水平跟震和或旋转性服震并持续数小时,最后可能再变为朝向患侧的水平眼震和或旋转性眼震。

6)可继发或不继发BPPV。

(5)前庭阵发症

是颈外动脉的分支血管缠结或压迫Ⅷ对脑神经等原因所致前庭神经异常放电引起的;前庭神经的异常放电是一种类似癫痫样的发作,因此应用抗癫痫药物(如卡马西平等)有效,这是本病的一个重要的鉴别要点。

前庭阵发症特征性症状

1)反复发作的短暂、严重的眩晕,持续数秒至数分钟,发作次数至少大于10次,发作频率变异性大,从每天发作30次至每年发作数次不等,注意和BPPV相鉴别。

2)特殊的头部位置或可诱发症状频繁发作。

3)眼震:因多数患者每次发作仅数秒,故临床多不易观察到。

4)可能影响听力,出现短暂或永久的耳鸣或听力减退。

(6)前庭性偏头痛

为前庭供血相关血管功能障碍,系由前庭前动脉、前庭后动脉的收缩舒张功能紊乱所致。

前庭性偏头痛特征性症状

1)偏头痛:发作性的偏侧中重度搏动样头痛;每次发作持续4~72小时;常伴恶心、呕吐、畏光、畏声及疲乏等。

2)前庭血管功能紊乱引起的症状:眩晕、恶心、呕吐、眼震等。

3.耳蜗

单独病变不引起眩晕等前庭症状,因此耳蜗病变作为前庭病变的伴发症状而出现。耳蜗和前庭的联系在周围前庭病变中已阐述(蜗神经和前庭神经在内耳道合并成听神经)。

然而耳蜗有其特殊的解剖学特点:耳蜗部位血液供应比较少,仅有耳蜗动脉供应,很容易受损并引起耳蜗性耳聋、听力障碍等。

常见病因:缺血性病变,见于血管痉挛或迷路梗死等;药物中毒性改变,如应用抗生素(链霉素、双氢链霉素、庆大霉素、卡那霉素、万古霉素等);也见于应用奎尼丁和抗惊厥药等。

二、中枢性眩晕

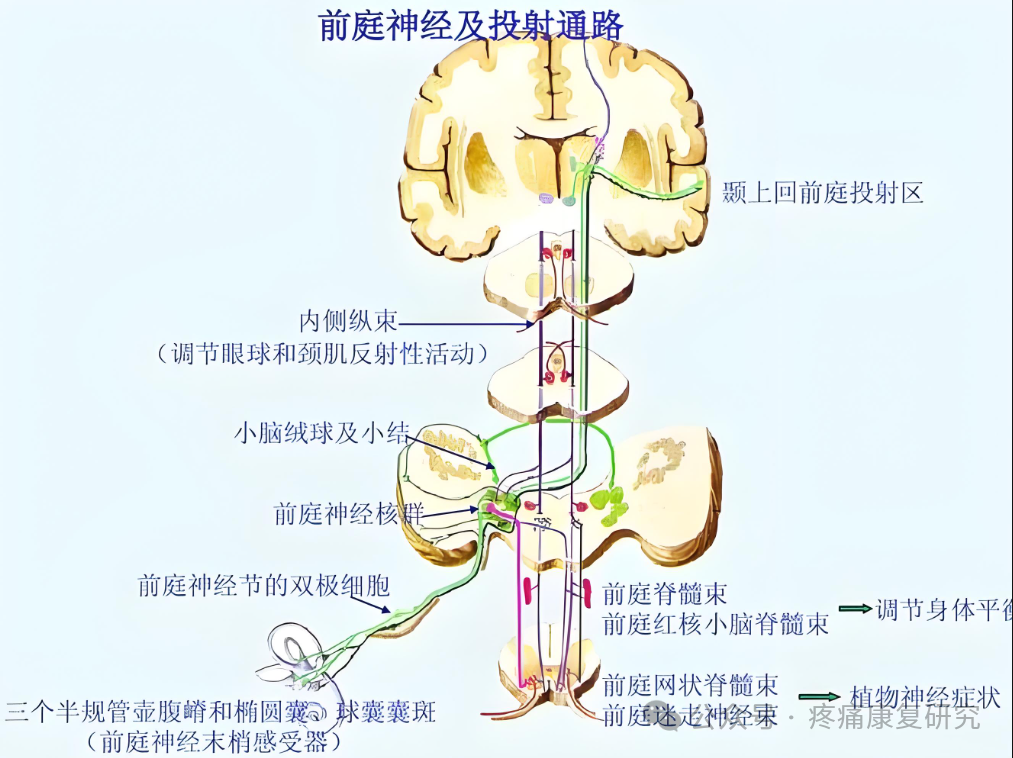

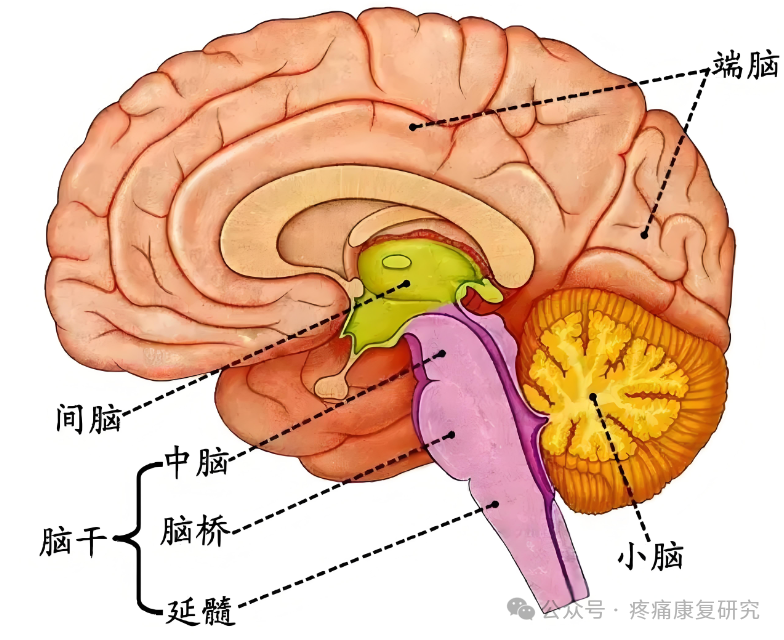

中枢性眩晕主要定位在脑干、小脑和部分脊髓。中枢性眩晕主要是中枢性前庭系病变导致的。

所谓中枢性前庭系病变是指和中枢前庭相联系的前庭小脑系、小脑脊髓系等,包括脑桥的前庭神经核/小脑的神经核团,以及它们的联系纤维的病变。

前庭系功能:

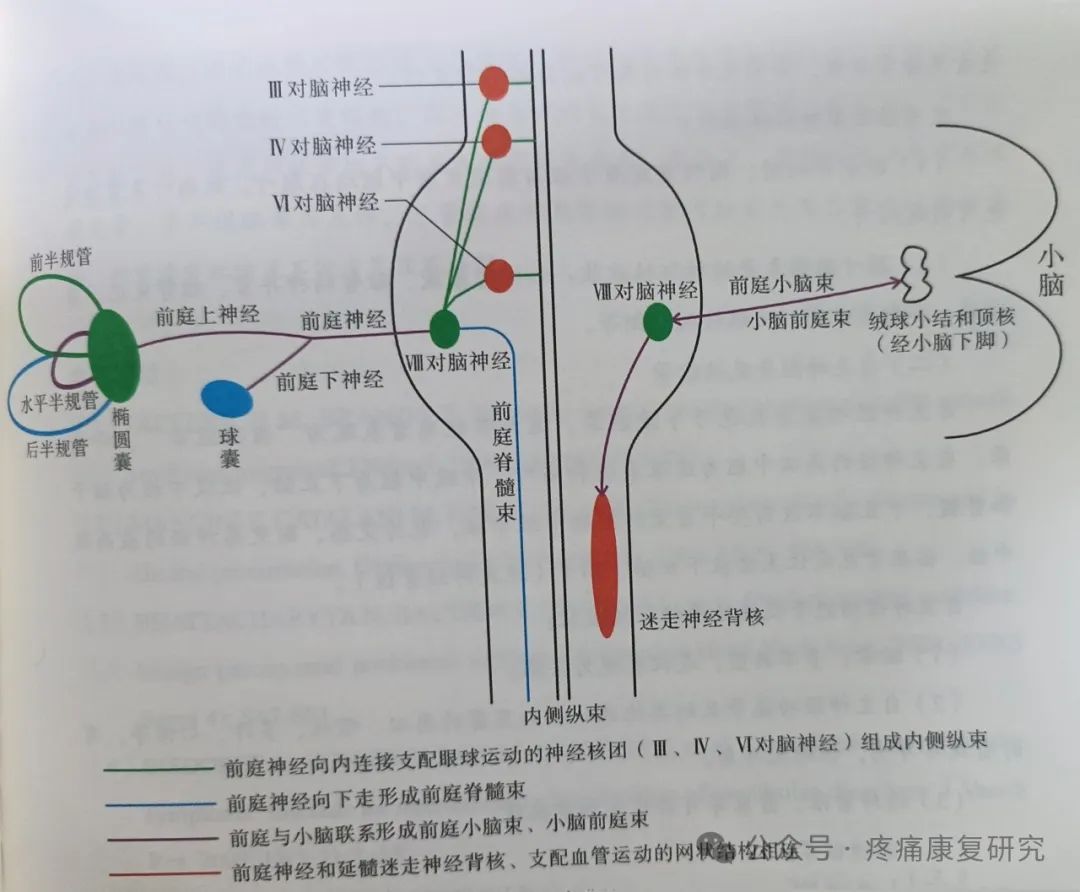

前庭神经的纤维由颅外进入脑干止于前庭神经核,前庭神经核与其他部位的联系极为丰富,且与症状学密切相关,其中有4个重要的功能部位参与了眩晕和共济失调形成的重要机制(图)。

中枢性眩晕功能解剖示意。

前庭系是引起中枢性眩晕的主要解剖结构,包括了前庭神经向内、向下、向外,以及和延髓迷走神经背核的联系等

①向内:前庭神经连接支配眼球运动的神经核团(Ⅲ、Ⅳ、V),组成内侧纵束,此为眼震的功能解剖学基础。

②向下:前庭神经向下走形成前庭脊髓束,下行于脊髓前索中,并终止于同侧的前角细胞,协助维持肌张力(特别是伸肌的张力),进而影响身体的姿势。

③向外:前庭与小脑联系形成前庭小脑束、小脑前庭束,从而小脑与前庭形成了错综复杂的联系,此为小脑系病变出现眼震、眩晕等的功能解剖基础;

但是与前庭系相关的小脑系,不是引起眩晕症状的主要解剖结构,而是和躯体的位置和动作的协调相关性密切,主要引起小脑性共济失调,在此不做论述。

④前庭神经和延髓迷走神经背核、支配血管运动的网状结构相连,前者与在眩晕的同时出现恶心、呕吐等内脏反应有关,后者与头晕有关(影响血供)。

中枢性眩晕特征性症状

①眩晕较轻,或仅有头晕,系中枢性病变所致,周围性结构可以代偿,因此相对周围性前庭病变而言,症状较轻。

②恶心、呕吐等自主神经症状也较轻,系由前庭系和自主神经的联系导致。

③可出现或不出现眼震。可为单向性或双向性眼震,也可为垂直性眼震,系由和内侧纵束相连接导致。

④脑干或小脑的固有体征,如:偏瘫、偏身麻木、构音障碍、霍纳综合征、共济失调等。

中枢性眩晕常见于脑血管病、炎症和肿瘤:

①脑血管病见于脑血管狭窄或闭塞导致的椎基底动脉供血不足、脑桥梗死、瓦伦贝格综合征(Wallenbergsyndrome,又称延髓背外侧综合征)、脑桥出血等;

②炎症见于脑干脑炎、中枢性脱髓鞘疾病等;

③颅内肿瘤常见于桥小脑角肿瘤、第四脑室及小脑肿瘤等。

注意

眩晕除了周围性眩晕和中枢性眩晕,还有特殊类型的眩晕,如:皮质性眩晕、自主神经紊乱性眩晕、眼性眩晕以及深感觉性眩晕等。本文不在赘述。