七氟醚麻醉下苏醒期谵妄患儿注意网络的研究

时间:2025-02-13 12:15:49 热度:37.1℃ 作者:网络

【论著】

本研究探讨七氟醚麻醉下苏醒期谵妄(ED)患儿在围手术期注意网络效率及术后2周不良行为的变化。

1 资料与方法

1.1 一般资料及分组

本研究纳入行择期扁桃体/腺样体切除术的患儿110例,美国麻醉医师协会(ASA)分级Ⅰ、Ⅱ级,年龄4~12岁,根据是否发生ED,分为谵妄组(42例)和非谵妄组(68例)。排除标准:注意力缺陷或多动障碍,发烧、咳嗽或反应性呼吸道疾病(如哮喘、上呼吸道感染),预期困难气道,听力缺陷,神经系统疾病,恶性高热病史,参与其他临床试验,患有肝肾疾病。

1.2 方 法

所有患儿入手术室后常规监测心电图、无创血压、脉搏血氧饱和度。6%~8%七氟醚面罩吸入行麻醉诱导,并记录麻醉诱导时患儿的面罩接受度评分(1分,反抗和生气;2分,害怕、不易安静;3分,害怕、易于安静;4分,不害怕、合作)。待患儿睫毛反射消失后开放外周静脉通路,调整七氟醚至4%~6%,给予舒芬太尼0.4 μg/kg、苯磺顺阿曲库铵0.2 mg/kg、地塞米松0.1 mg/kg,待肌肉松弛后置入相应型号加强气管导管,双肺听诊对称、通气良好后改为机械通气,两组患儿机械通气氧流量均为1.5 L/min,潮气量为8~10 ml/kg。麻醉维持采用2%~3%七氟醚吸入,同时静脉输注瑞芬太尼0.1~0.5 μg·kg−1·min−1。术中调整七氟醚吸入浓度和瑞芬太尼输注速率,维持患儿术中心率波动幅度不超过基础值的20%;调整潮气量和呼吸频率,使呼气末二氧化碳分压维持在35~45 mmHg。手术结束时停用七氟醚和瑞芬太尼。术中给予0.9%氯化钠+2.5%葡萄糖混合溶液静脉滴注。患儿术后自主呼吸恢复后送往麻醉后监测治疗室(PACU)。评估患儿在PACU期间的躁动镇静量表评分及入PACU后5、10、15、30 min的小儿麻醉苏醒期谵妄量表(PAED)评分,PAED评分≥12分为发生了ED,且PAED评分仅在躁动镇静量表评分>2分时才纳入分析。对ED患儿单次静脉注射丙泊酚中/长链脂肪乳注射液1 mg/kg。评估患儿拔管后5、10、15、30 min的FLACC评分(记录最高评分),FLACC评分>3分时,静脉注射舒芬太尼0.1 μg/kg镇痛补救,10 min后若FLACC评分仍>3分,则给予第2剂舒芬太尼镇痛补救。如果患儿在PACU期间的躁动行为在使用镇痛补救后得到改善,这些时期的行为不被归类为ED。

1.3 观察指标

记录两组患儿一般资料[性别比、年龄、体重指数、术前改良耶鲁焦虑量表(mYPAS)评分、面罩接受度评分]、拔管时间(自主呼吸恢复至气管导管拔除的时间)、麻醉时间、手术时间、PACU停留时间、FLACC评分(最高评分)及镇痛补救例数。记录两组患儿术前、术后1 d注意网络效率(警觉、定向、执行控制)、正确率及平均反应时间(RT)。出院前将门诊手术住院后行为问卷(PHBQ‑AS)发给患儿父母,并于术后2周进行电话随访,根据PHBQ‑AS评分评估患儿术后不良行为变化(<3分为改善、3分为无变化、>3分为变差,随访者对患儿ED发生情况设盲)。

1.4 注意网络测试(ANT)

ANT是通过参与者对所呈现刺激反应的正确率和RT来评估注意网络效率的测试。参与者在通过按键盘上的箭头键来指示目标箭头指向的方向时,会得到视觉提示和(或)警告音。参与者被展示了3种类型侧翼(中性、一致、不一致)中的一种,然后是4种类型线索(无线索、中心线索、双线索、空间线索)中的一种。儿童版本ANT界面呈现的是“鱼”的图标。警觉、定向、执行控制网络效率是在不同ANT条件下计算的平均RT的差值。警觉网络效率=无提示条件下的平均RT-双提示条件下的平均RT;定向网络效率=中心线索条件的平均RT-空间线索条件的平均RT;执行控制网络效率=一致目标条件的RT-不一致目标条件的RT。

2 结果

2.1 一般资料比较

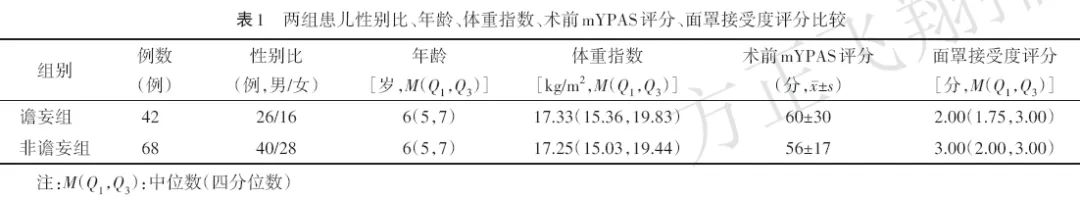

两组患儿年龄、性别比、体重指数、术前mYPAS评分、面罩接受度评分差异均无统计学意义(均P>0.05,表1)。

2.2 拔管时间、麻醉时间、手术时间、PACU停留时间、FLACC评分(最高评分)、镇痛补救例数比较

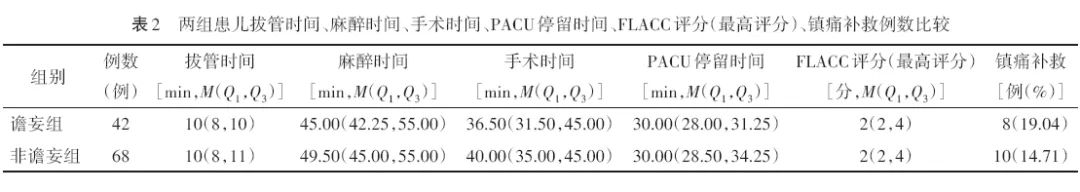

两组患儿拔管时间、麻醉时间、手术时间、PACU停留时间、FLACC评分(最高评分)、镇痛补救例数差异无统计学意义(均P>0.05,表2)。

2.3 术前、术后1 d的注意网络效率、正确率、平均RT比较

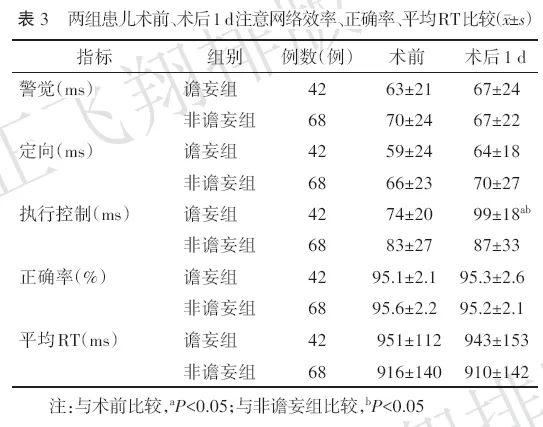

与术前比较,谵妄组患儿术后1 d执行控制网络效率减弱(t=-7.48,P<0.001);与非谵妄组比较,谵妄组患儿术后1 d执行控制网络效率较弱(t=2.54,P=0.005)。两组患儿两组警觉和定向网络效率及正确率、平均RT比较差异无统计学意义(P均>0.05)。见表3。

2.4 术后2周PHBQ⁃AS评分及不良行为变化比较

谵妄组患儿术后第2 周PHBQ⁃AS 评分[3.00

(3.00,4.09)分]高于非谵妄组[3.00(3.00,3.36)分](Z=−2.28,P=0.015),但3组患儿术后2周不良行为变化(改善、变差和无变化)的比例差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表4。

3 讨论

本研究中,两组患儿术后2周不良行为变化差异无统计学意义,但谵妄组PHBQ‑AS评分高于非谵妄组。

本研究中,谵妄组患儿术后1 d执行控制网络效率未恢复到基线水平,考虑可能与谵妄相关的前额叶皮质认知功能在多种神经炎症疾病中受损及谵妄相关神经递质系统改变有关,包括多巴胺的过量释放和(或)5‑羟色胺的改变。

本研究谵妄组患儿PHBQ‑AS评分高于非谵妄组,但可能因样本量的问题,两组患儿术后2周不良行为变化的比例差异无统计学意义。

本研究存在如下局限性:① 本研究为单中心研究,且使用的ANT程序对患儿的语言理解能力和注意力的集中有一定要求,故选择了≥4岁的患儿,结果的普遍性需要未来更多相关研究加以证实;② 缺乏脑脊液或血清中与认知功能变化密切相关的生物标志物的验证;③ 七氟醚麻醉后儿童ED对认知功能的长期影响没有进一步随访;④ 没有使用神经成像检查来确认注意网络受损大脑区域的定位。

国际麻醉学与复苏杂志,2025,46(01):26-30 .

DOI:10.3760/cma.j.cn321761-20240113‑01186