病例分享| 睾丸网腺癌一例

时间:2025-03-06 12:12:33 热度:37.1℃ 作者:网络

1 病史介绍

患者,男,67岁,患者自诉1月前无明显诱因出现右侧阴囊疼痛,呈间断性隐痛,可放射至会阴部及下腹部,并伴有阴囊红肿,抗炎治疗后无明显缓解,遂来医院就诊。

01 超声检查:

右侧阴囊内可见大小约2.7cmx2.2cm的不均匀回声,CDFI未见明显血流信号。

02 专科检查:

右侧阴囊明显肿大,呈紫黑色,睾丸及附睾边界不清,质地坚硬,稍有波动感。

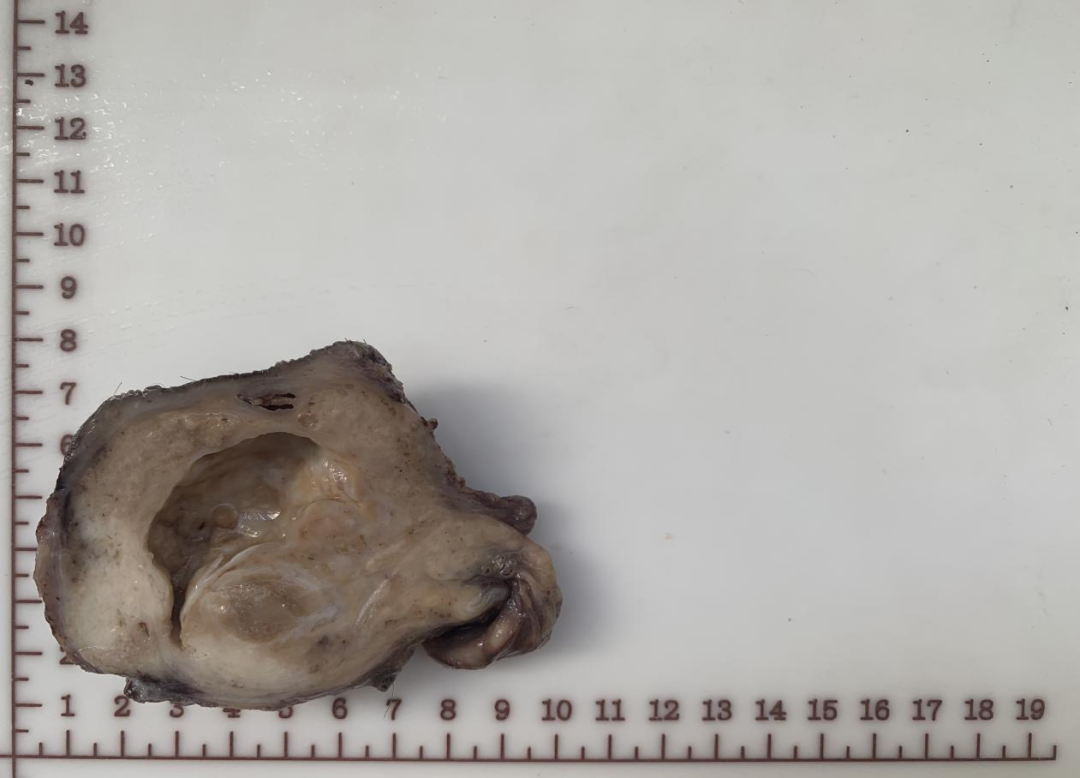

03 大体检查:

睾丸肿物:睾丸及附睾组织,带阴囊皮肤,大小6.5cmx6cmx5cm,附睾大小,1.5cmx1cmx1cm,睾丸和附睾分界不清,黏连融合,融合面积约3.5cmx2.5cm,切面呈囊实性,实性区域灰白色,质韧。

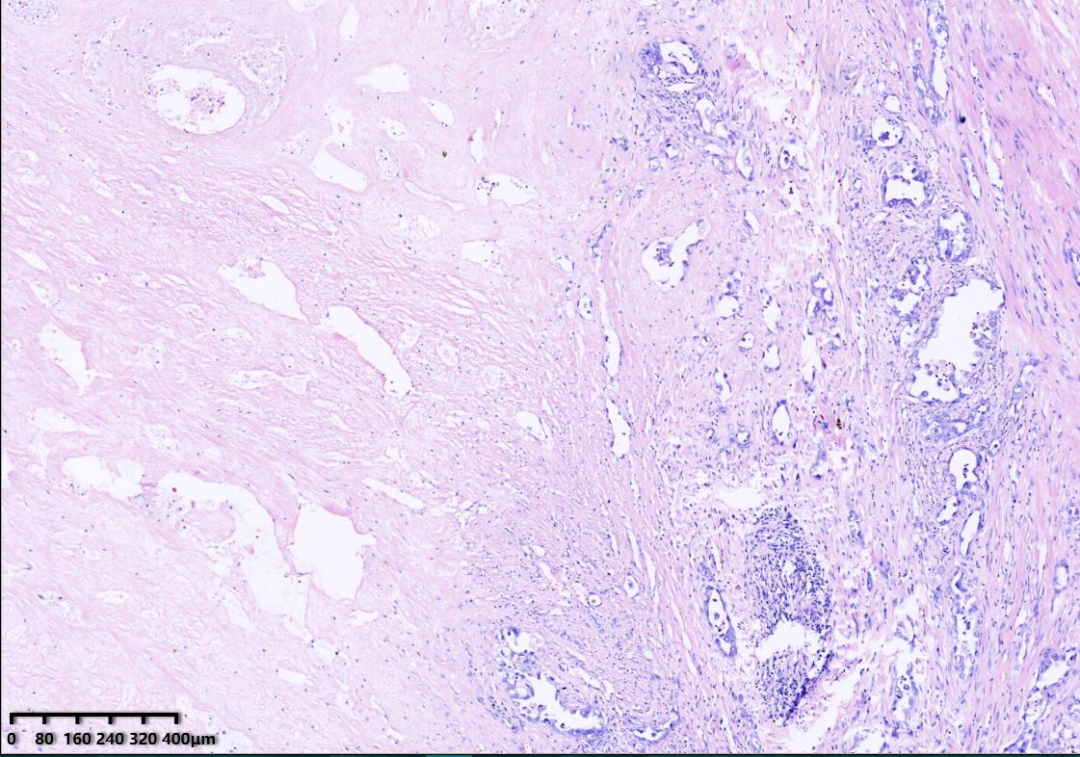

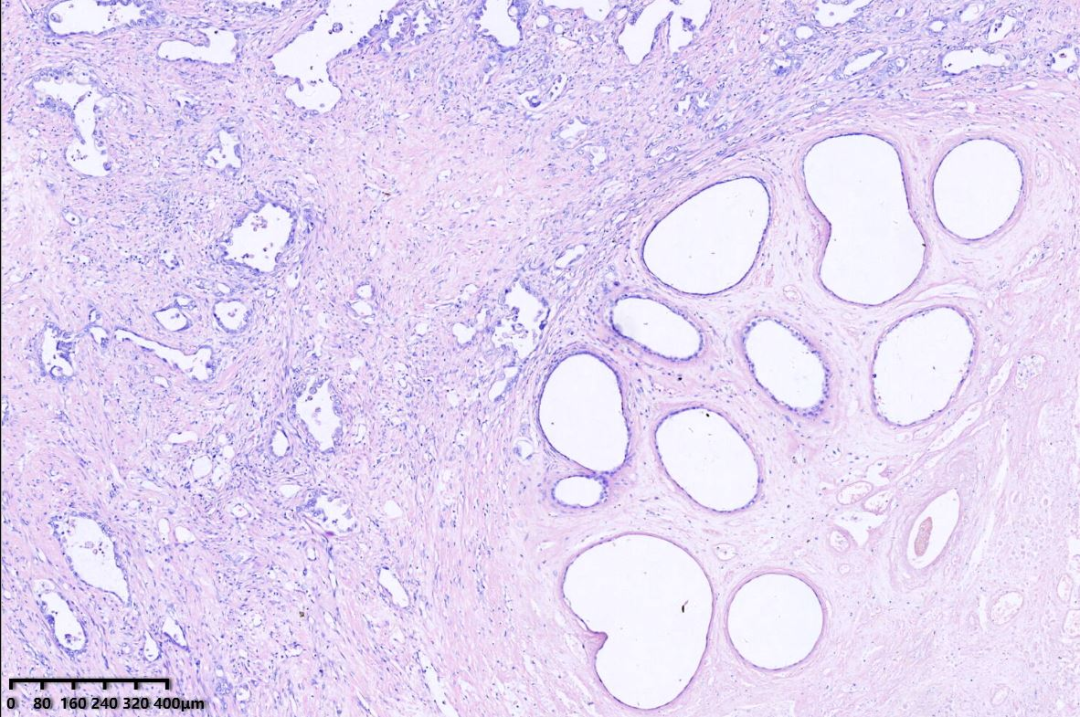

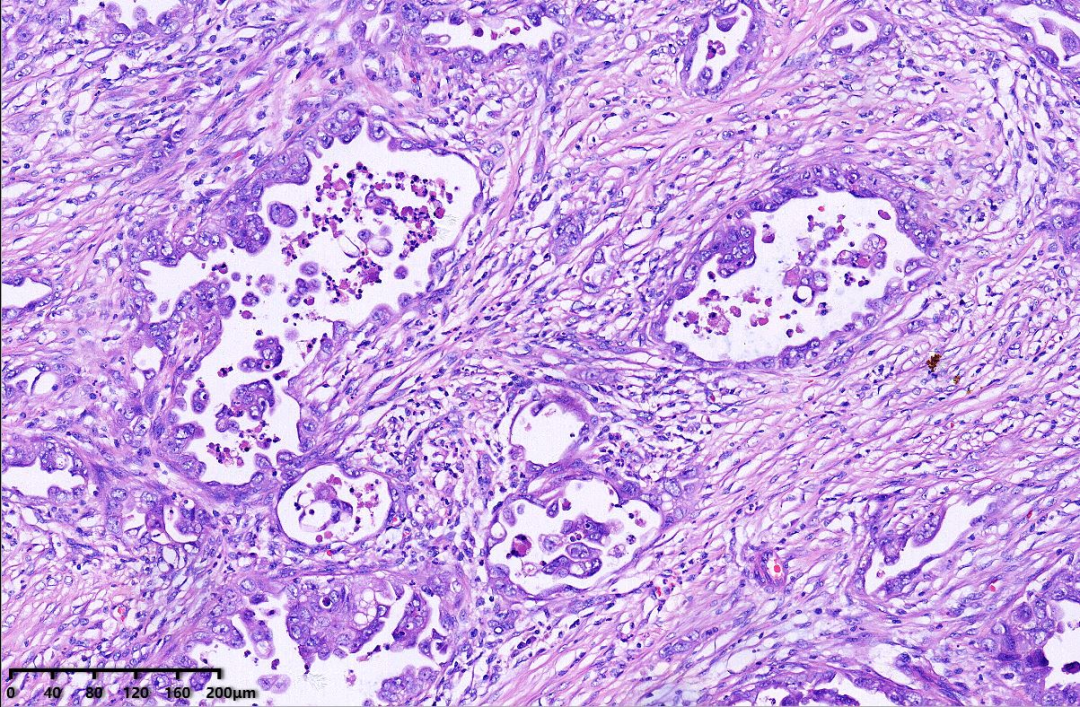

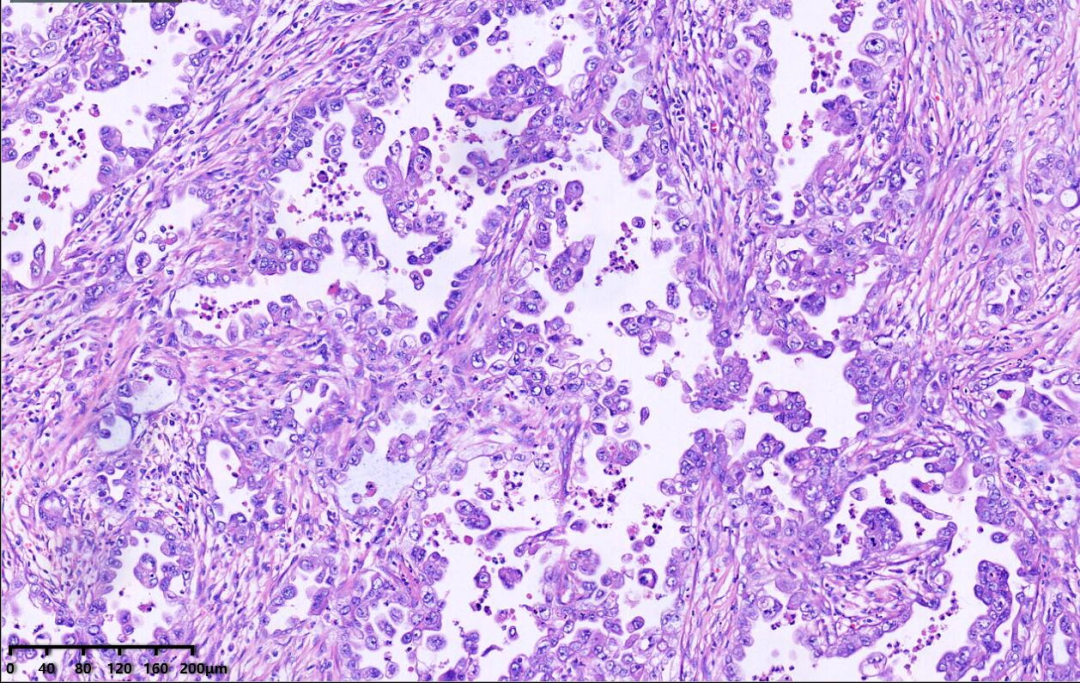

04 镜下所见:

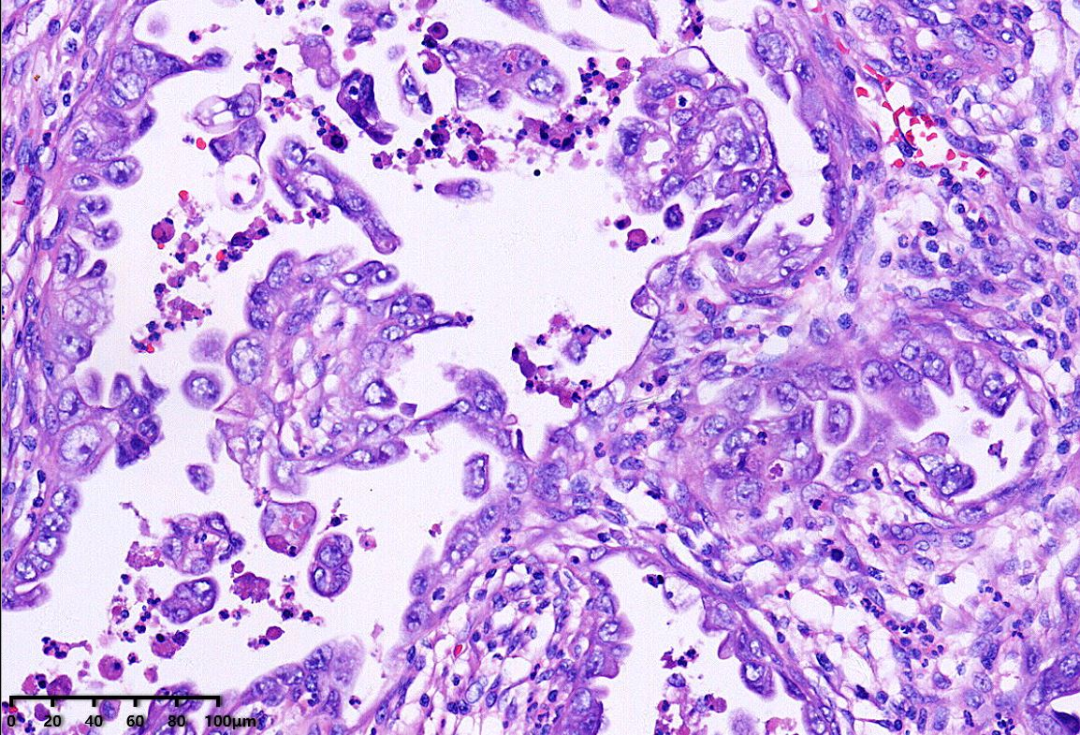

肿瘤内可见大片坏死,肿瘤细胞呈腺管状、乳头状、微乳头状及筛状排列,以腺管状结构为主,部分细胞黏附性差,脱落到腺腔内,间质促纤维反应,局部可见正常睾丸网上皮与腺癌相移行。癌细胞立方或柱状,胞质嗜酸性,细胞核中度异型,部分呈泡状核,核仁明显,核分裂象可见。

睾丸和附睾分界不清,黏连融合,切面呈囊实性,实性区域灰白色,质韧。

肿瘤内可见大片坏死(左侧视野)

局部可见腺癌与正常睾丸网上皮相移行。

肿瘤呈腺管状、乳头状或微乳头状,部分细胞失黏附,脱落到腺腔内。

高倍镜,癌细胞立方或柱状,胞质嗜酸性,细胞核中度异型,部分呈泡状核,核仁明显。

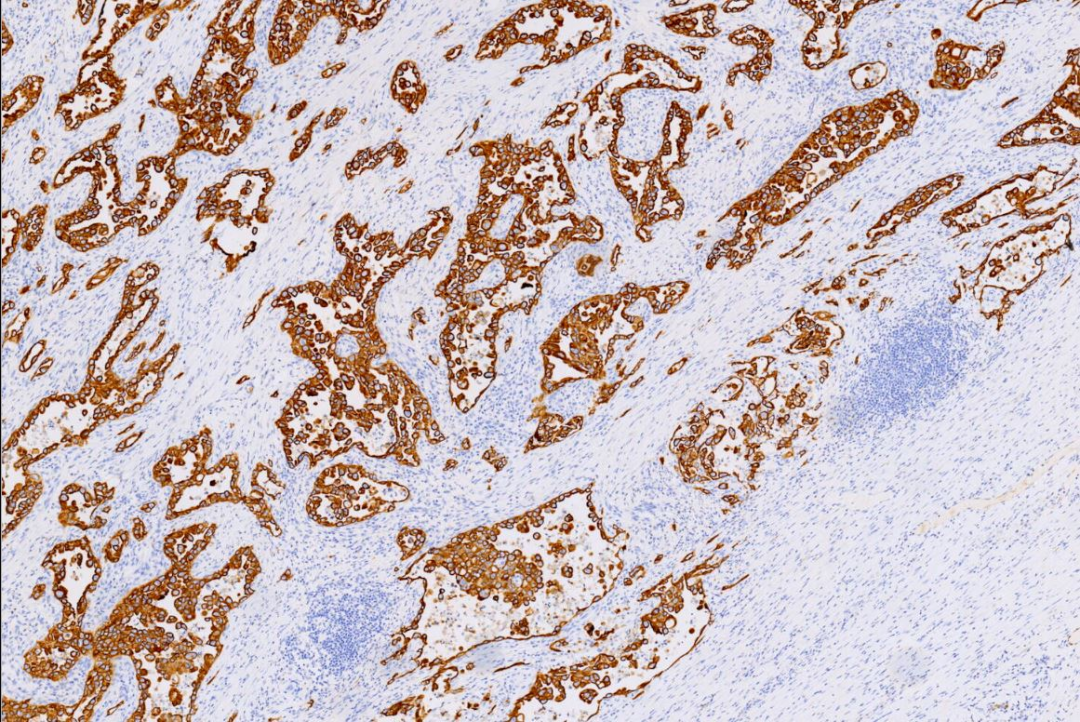

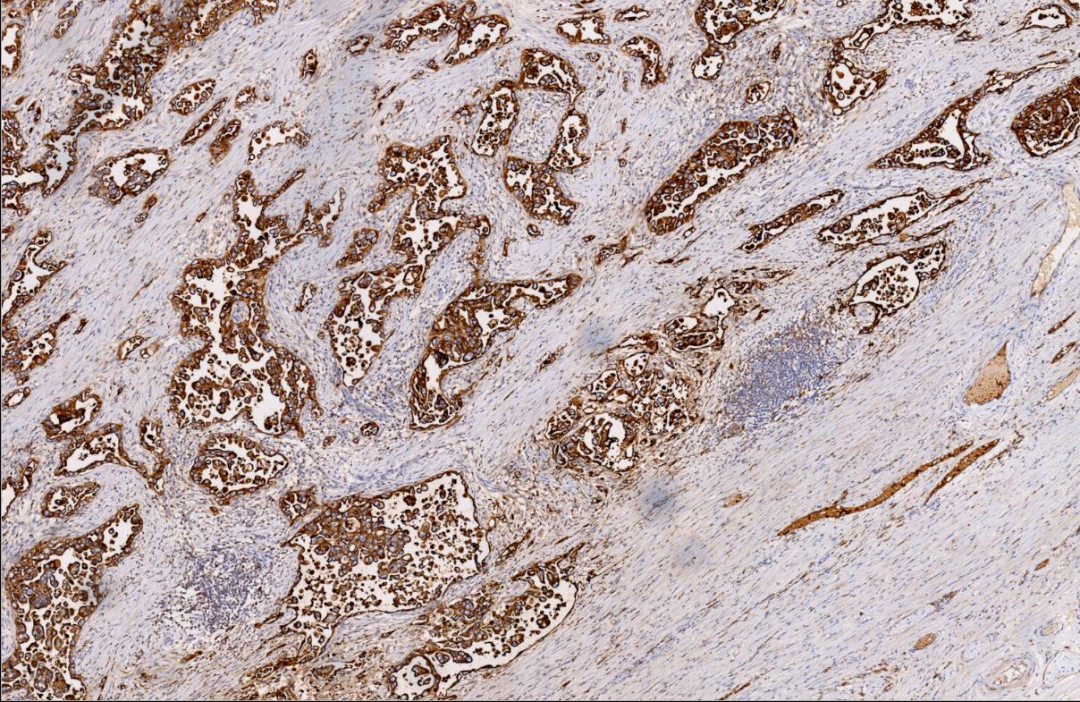

05 免疫组化特征:

CKpan(+)、CK7(+)、EMA(+)、Ber-EP4(+)、p16部分(+)、

PAX8(+)、HNF-β(弱+)、CA125(+)、Ki67阳性指数约80%。CD30(-)、PLAP(-)、CD117(-)、WT-1(-)、CK5/6(-)、SATB2(-)、CK20(-)、TTF1(-)、D2-40(-)、CEA(-)、PSA(-)、CDX2(-)、S100(-)。

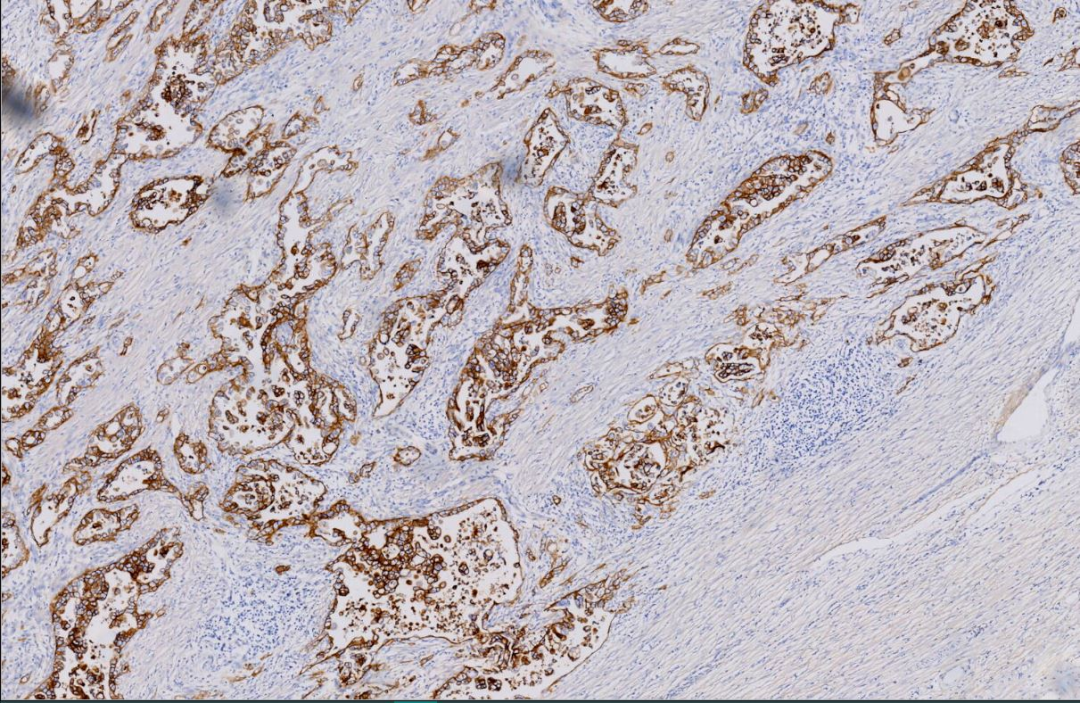

肿瘤细胞CK7(+)。

肿瘤细胞EMA(+)

肿瘤细胞Ber-EP4(+)

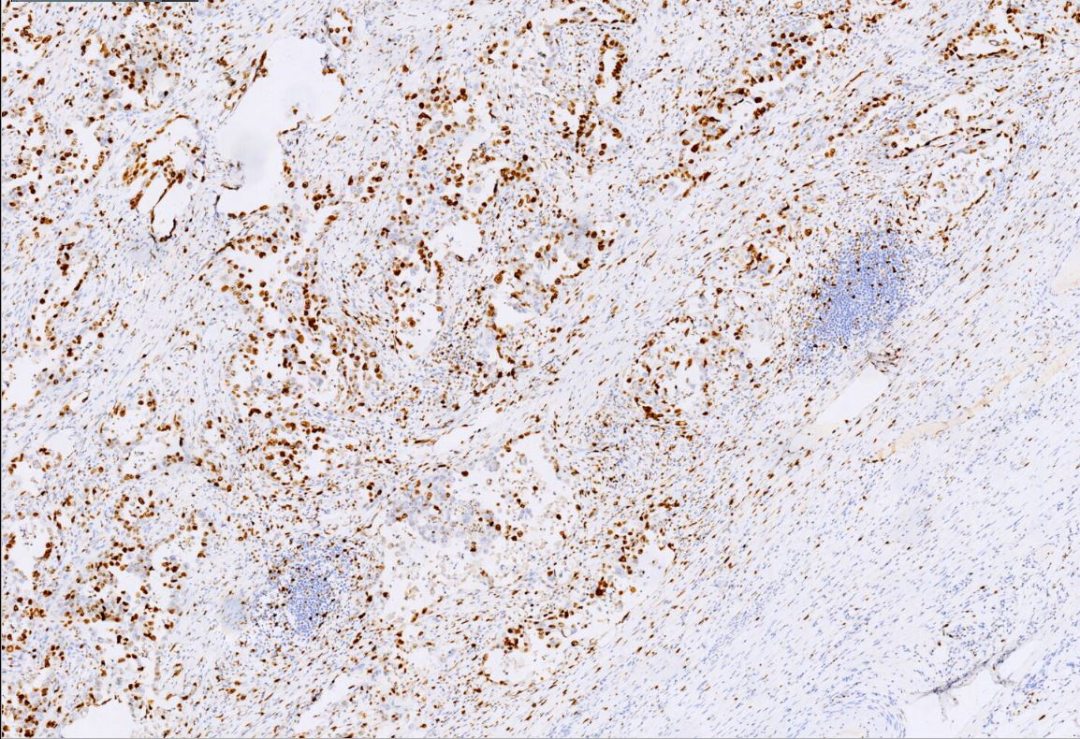

Ki-67增殖指数80%

06 病理诊断:

睾丸网腺癌

2 讨 论

01 定义:

睾丸网腺癌(rete testis adenocarcinoma, RTA)是一种起源于门区睾丸网的罕见的恶性肿瘤,肿瘤恶性程度高,预后差。

ICD-0编码:8140/3

02 临床特征:

睾丸网腺癌少见,病因不明,多见于老年男性,但发病年龄范围广,文献报道为17~91岁,中位年龄为57岁。睾丸网腺癌患者临床表现最常见的为阴囊肿块,肿胀伴有疼痛,通常合并隐睾、鞘膜积液、积血、腹股沟阴囊疝、附睾炎等。部分患者有多年无痛性阴囊肿物史。转移常见,转移一般发生在腹膜后淋巴结,其次为肺、腹股沟淋巴结、肝、骨等部位。部分患者CA19-9和CEA升高,可作为监测睾丸网腺癌转移的潜在肿瘤标志物。睾丸网腺癌的分期按Boden和Gibbs的睾丸肿瘤分类,一般分三期。A期:肿瘤局限于睾丸, 无转移证据;B期:睾丸肿瘤仅伴有腹腔内转移;C期:伴有腹腔外转移。

03 大体表现:

肿物大小介于1~12cm之间,平均4.7cm,切面灰白色实性,部分囊性变,可伴有坏死。

04 组织学表现:

睾丸网腺癌的组织学形态多样,表现为不规则腺管状、乳头状、微乳头状、实性、小巢状等结构,典型病例可见到正常睾丸网与恶性腺癌移行。肿瘤细胞呈柱状、立方状,胞质嗜酸,部分胞质可呈透明状,核大,核仁显著,核分裂易见,肿瘤间质纤维组织增生,坏死常见。

诊断睾丸网腺癌需满足以下几点:

(1)肿瘤位于睾丸门部;

(2)阴囊外无组织学相似的肿瘤;

(3)组织学形态及免疫表型不同于睾丸或睾丸旁其他肿瘤;

(4)排除恶性间皮瘤、乳头型的高级别浆液性癌;

(5)无畸胎瘤成分。

05 免疫表型:

肿瘤细胞CKpan、CK7、EMA、BerEP4、CK5/6阳性,部分表达WT-1、Calretinin、PAX8,Ki-67增殖指数较高,20%~80%之间。D2-40、WT-1、OCT3/4、SALL4、CD30、NKX3.1、HCG、p40、p16、PSA、a-抑制素、CD117、CK20和S100蛋白均为阴性。

06 分子检测:

目前暂无睾丸网腺癌的分子遗传学研究。

07 预后:

睾丸网腺癌患者的基本治疗方法为根治性睾丸切除术,并保证切缘阴性,部分病例术后辅以放疗和化疗。但睾丸网腺癌是一种罕见的睾丸恶性肿瘤,侵袭性很强,其放疗的价值不大,也未发现有效的化疗。通常,睾丸切除辅以腹膜后淋巴结清扫术可提高3年生存率。本案行根治性右侧睾丸切除术,但临床分期晚,预后很差,患者术后2月死亡。

08 鉴别诊断:

1. 恶性间皮瘤:肿瘤一般发生于睾丸鞘膜,可呈管状、乳头状、管状乳头状、裂隙状、微囊性、实性巢片状,常多种形态混合存在。肿瘤细胞为多边形或立方形细胞,细胞之间黏附性较差,胞质嗜伊红,核多形性不明显,核分裂象可见。免疫组化表达间皮细胞表达Ck7、CK5/6、WT-1、D2-40、calretinin,不表达CD31、CD34、CEA、Ber-Ep4、TTF1。分子遗传学显示BAP1基因缺失,部分p16缺失。

2. 胚胎性癌:肿瘤常见于20~30岁,主要呈实性巢片状排列,可见乳头结构和裂隙或腺样结构,也可呈微乳头状、假乳头状、筛状,肿瘤细胞呈明显的多形性,肿瘤细胞大,呈多角形或柱状,胞质嗜碱、双嗜性或嗜酸性;核大,核分裂易见,免疫组化CD30阳性(特征性),PLAP、SALL4和CKpan通常阳性。

3. 卵黄囊瘤:肿瘤呈蜂窝状、网状和内胚窦样结构(S-D小体),细胞间质基底膜样物质和细胞内外嗜酸性小体很有特征性。免疫组化AFP、Glypican3阳性。

4. 转移性腺癌:结合既往病史,影像学检查及体格检查在睾丸网原发性腺癌和转移性腺癌鉴别中有重要意义。其次,睾丸网腺癌往往可以看正常睾丸网上皮与腺癌移行的过度区。

*本文(包括图片)均为作者投稿, 仅供行业交流学习用,不作为医疗诊断依据。

参考文献

[1] Al-Obaidy KI, Idrees MT, Grignon DJ,et al. Adenocarcinoma of the Rete Testis: Clinicopathologic and Immunohistochemical Characterization of 6 Cases and Review of the Literature. Am J Surg Pathol. 2019 May;43(5):670-681.

[2] Nochomovitz LE, Orenstein JM. Adenocarcinoma of the rete testis. Case report, ultrastructural observations, and clinicopathologic correlates. Am J Surg Pathol. 1984 Aug;8(8):625-34.

[3] 义维丽,黄东宁,覃莉.睾丸网腺癌一例[J].海南医学,2023,34(18):2716-2719.