病例分享 | 子宫腺肉瘤一例

时间:2025-02-27 12:30:45 热度:37.1℃ 作者:网络

病 史

患者,女,35岁,月经量多20余年,检查发现子宫内膜增厚及宫腔占位,考虑“黏膜下肌瘤”,伴贫血。

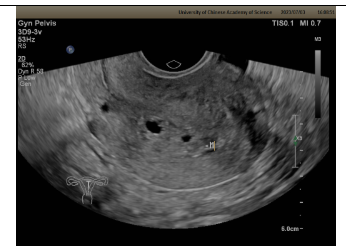

影像检查:

内膜厚15mm,宫腔内见一混合回声团,大小28×14×24mm,边界尚清,内回声不均。

病理检查:

大体:

灰白灰褐组织一堆,大小共3×2.5×2cm,切面灰黄、灰褐色,实性,质软,全取

镜下:

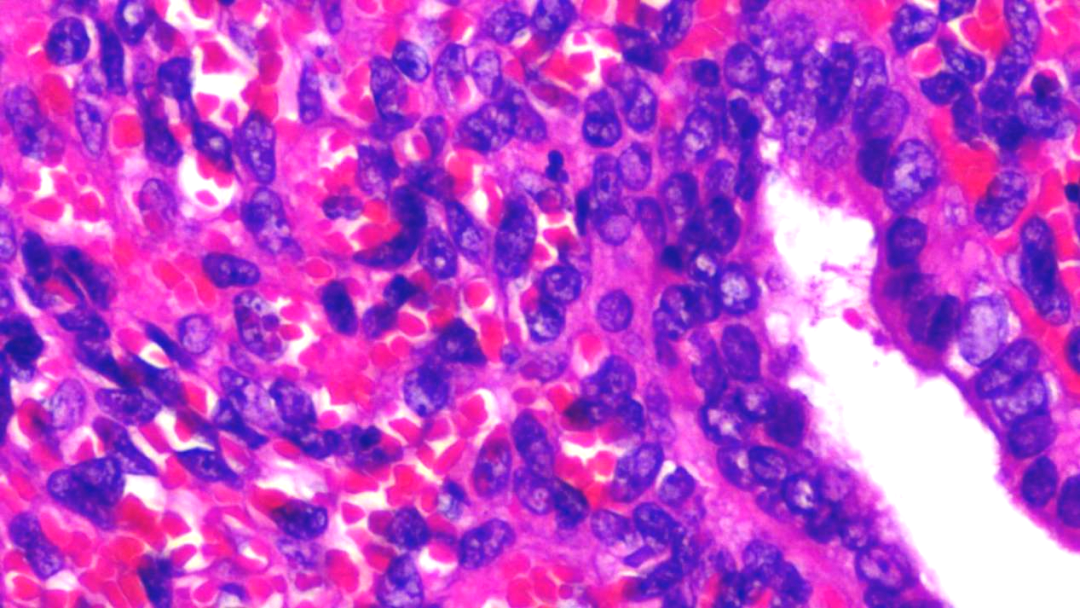

HE:

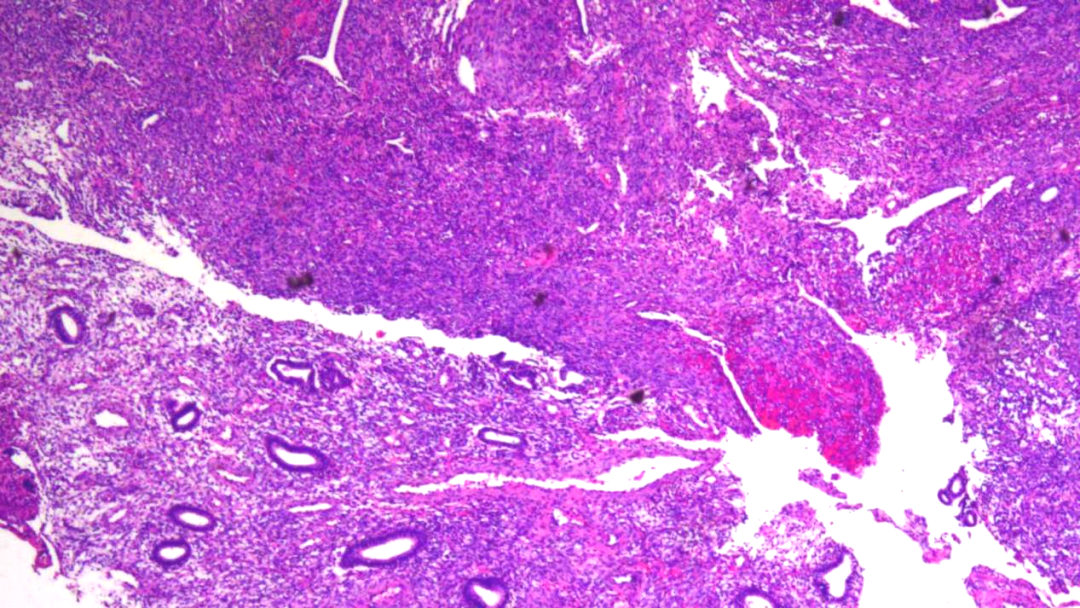

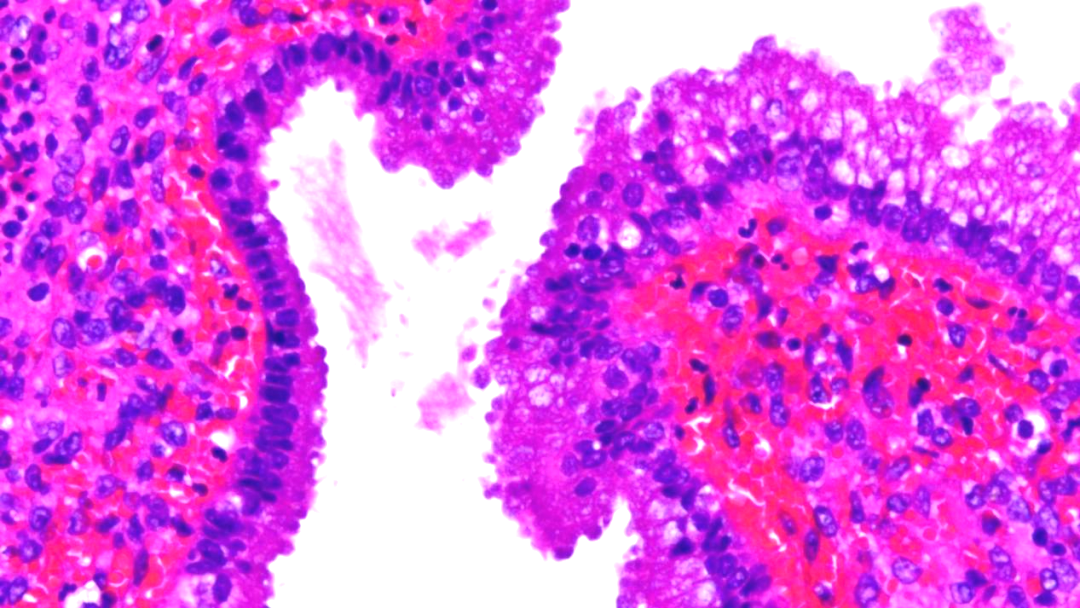

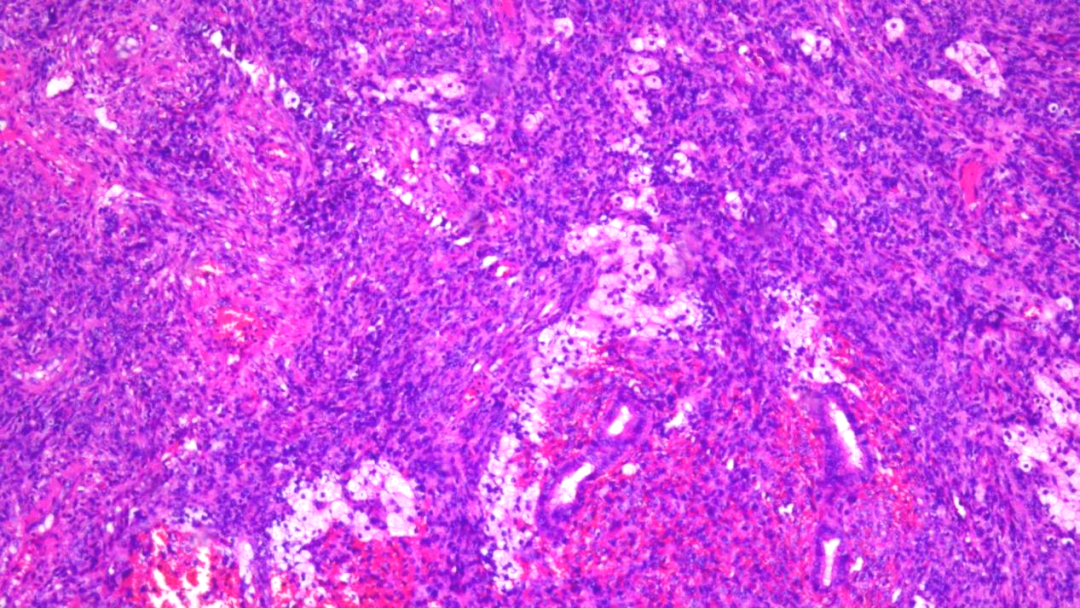

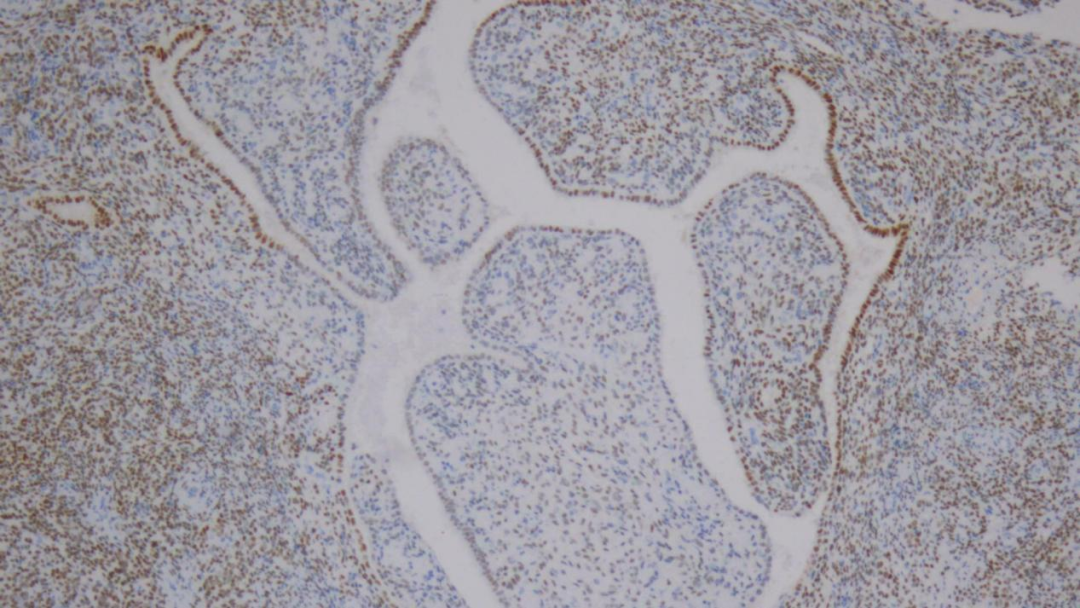

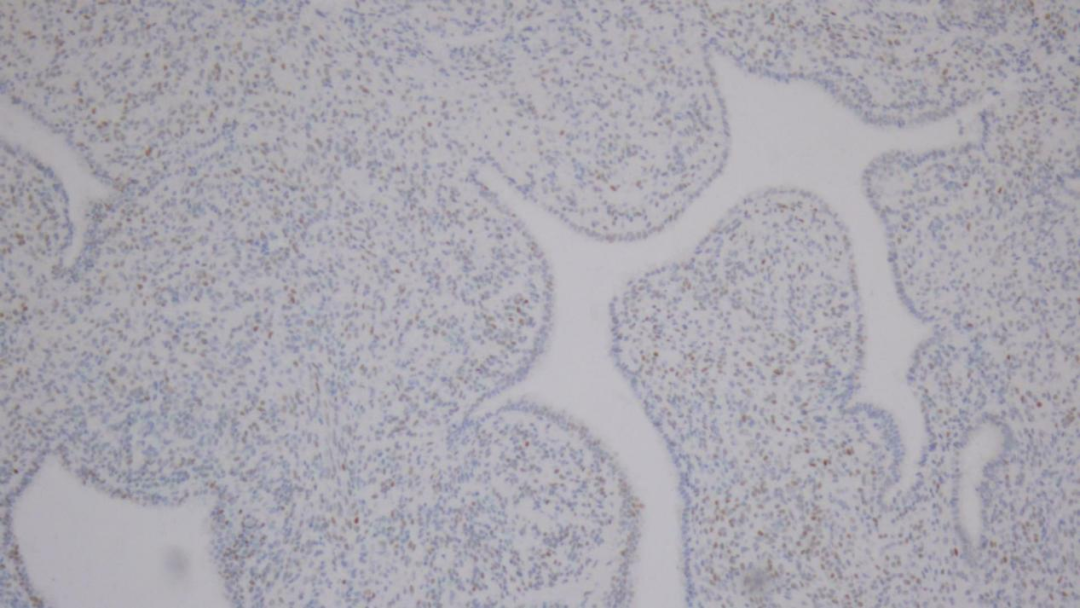

瘤组织由良性上皮成分和恶性间叶成分组成的双相性肿瘤,以肉瘤成分为主,在腺体周围聚集,形成“套袖样”改变,挤压上皮呈分叶状结构,并局部形成息肉样、乳头状,腺体相互牵拉,扩张呈囊状及裂隙样,特别类似“乳腺叶状肿瘤”;上皮多数为子宫内膜样、有黏液分泌宫颈内膜型;恶性间质成分常低级别,间质细胞通常与内膜间质细胞相似,同源性,核呈轻-中度非典型性,见核分裂象

肿瘤组织与正常子宫内膜组织相邻,分界清楚

良性上皮成分和恶性间叶成分构成了双相性肿瘤,以肉瘤成分为主,在腺体周围聚集,呈叶状、乳头状结构

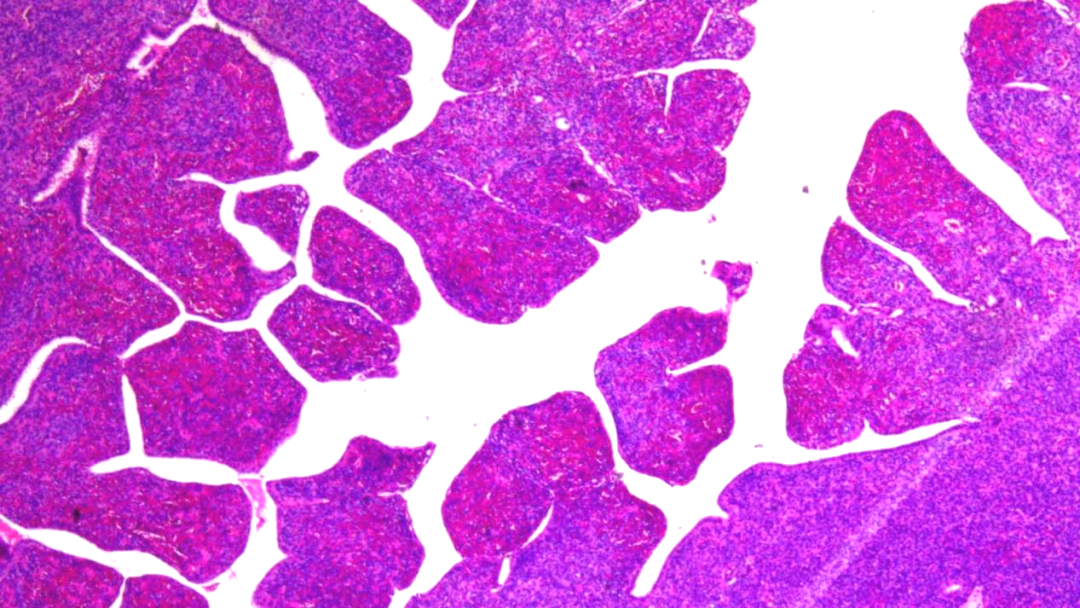

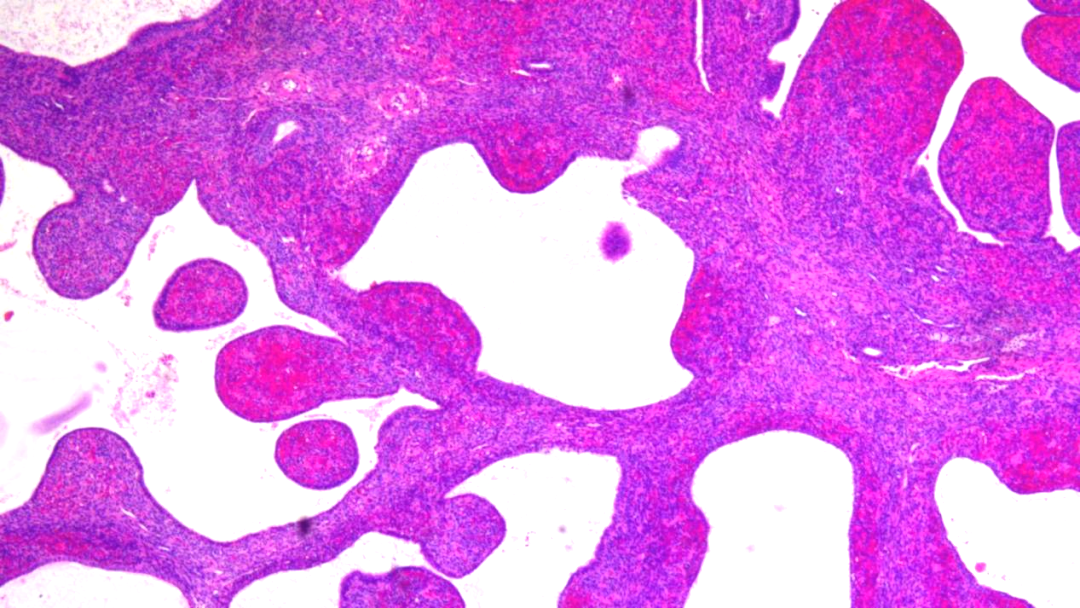

呈息肉样、乳头状结构,并相互牵拉,扩张,囊腔形成

裂隙状,分叶状结构明显,类似乳腺叶状肿瘤

局部上皮呈增生期宫内膜样及有黏液分泌宫颈内膜样,扁平状、低柱状、立方形,腺腔见分泌黏液

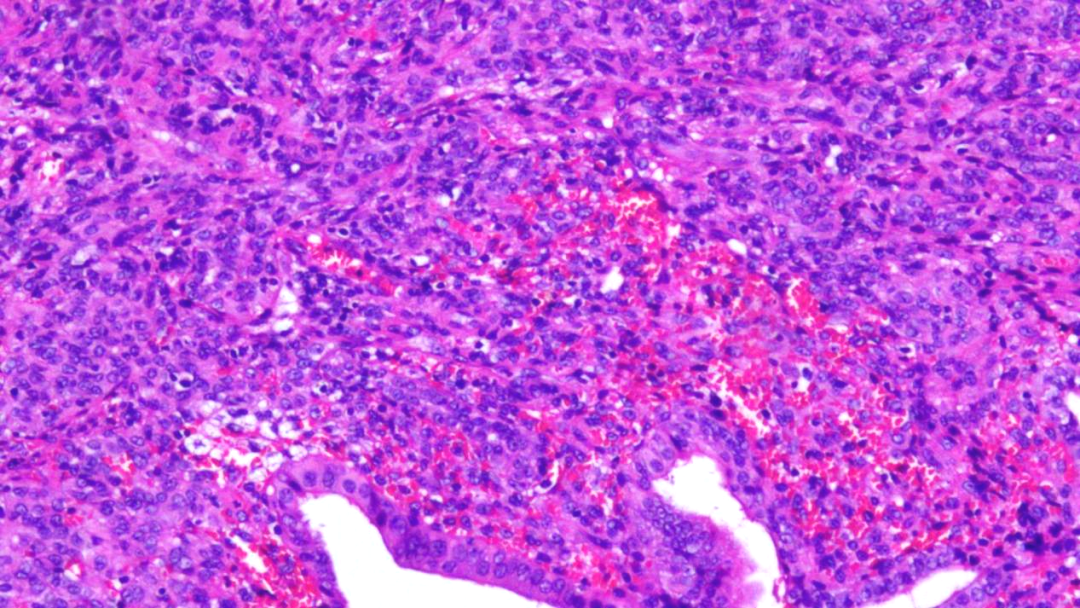

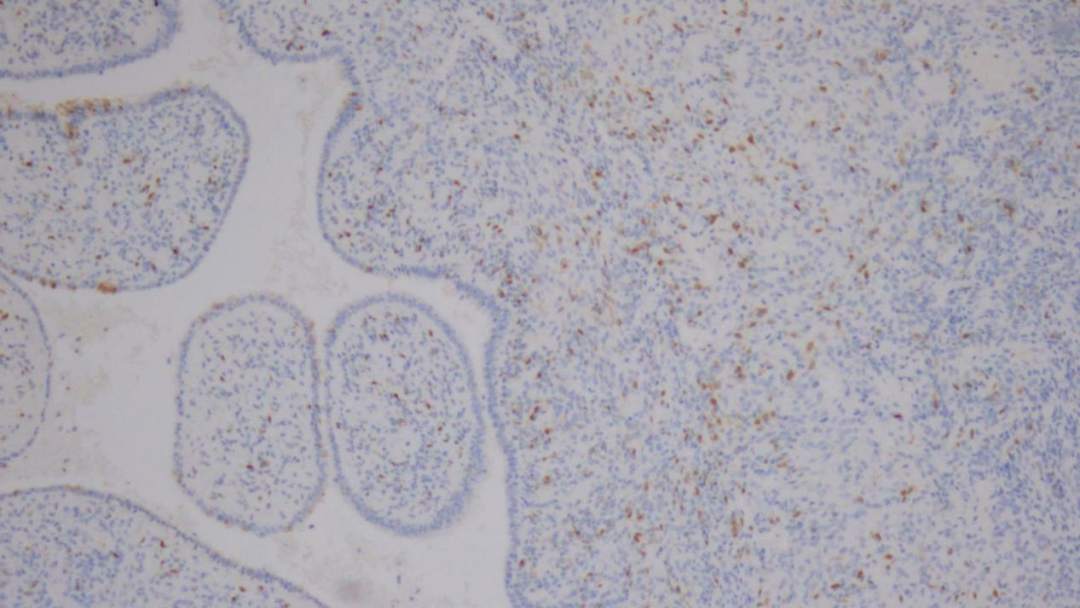

间质出性索分化,巣状,似黄素化卵泡膜细胞

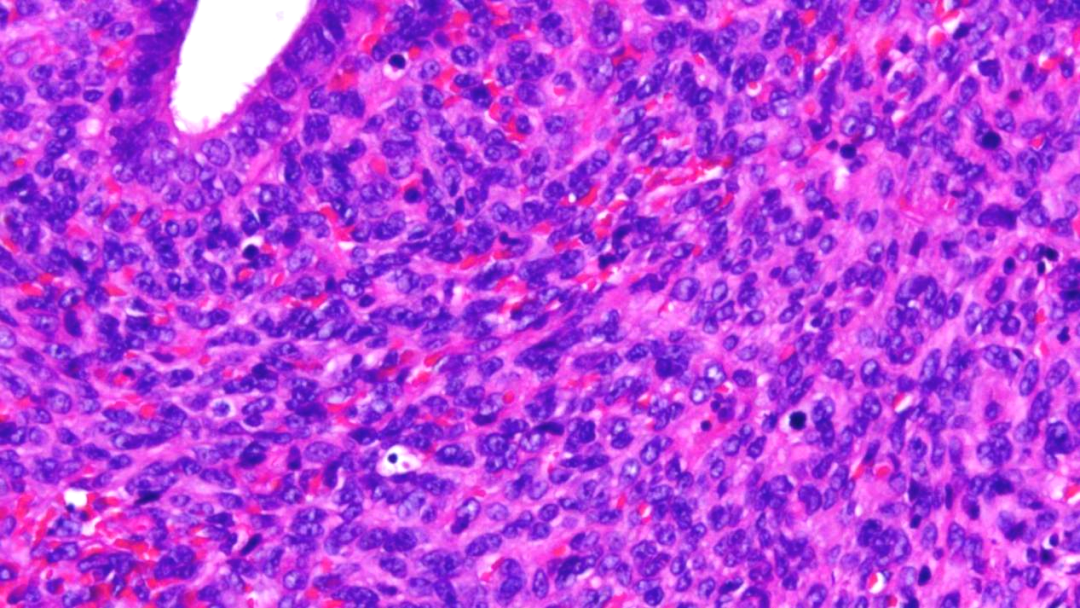

恶性间质成分呈低级别,似内膜间质细胞,梭形及圆形细胞构成,旋涡状排列,在腺体周围聚集,呈“套袖样”

间质细胞核呈轻-中度非典型性,见核分裂象,是同源性组织

肉瘤成分的核为低级别

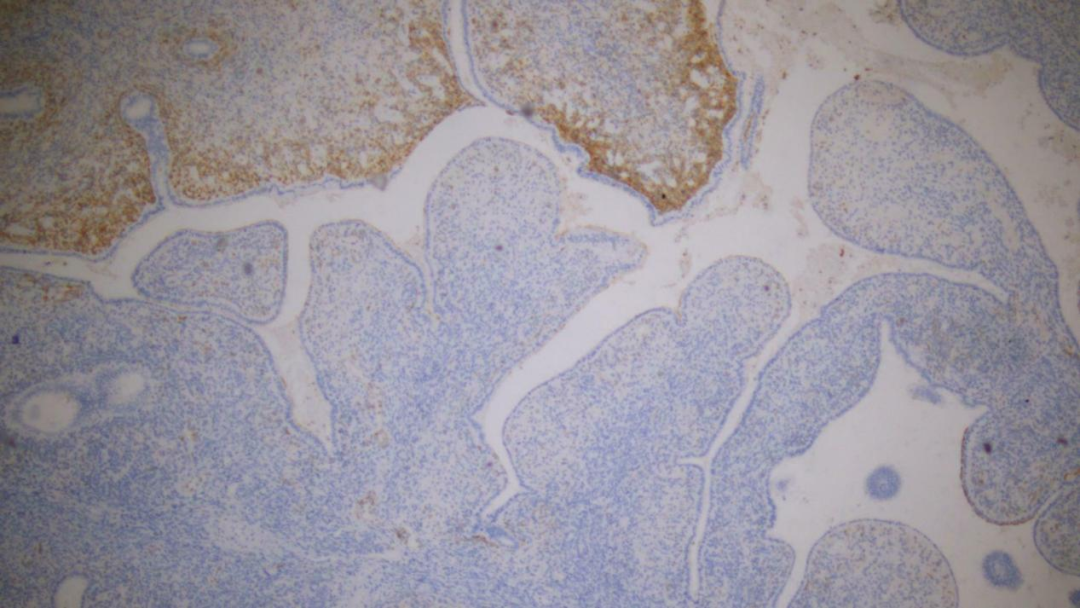

瘤组织浸润浅肌层,浸润灶包括上皮和间质成分

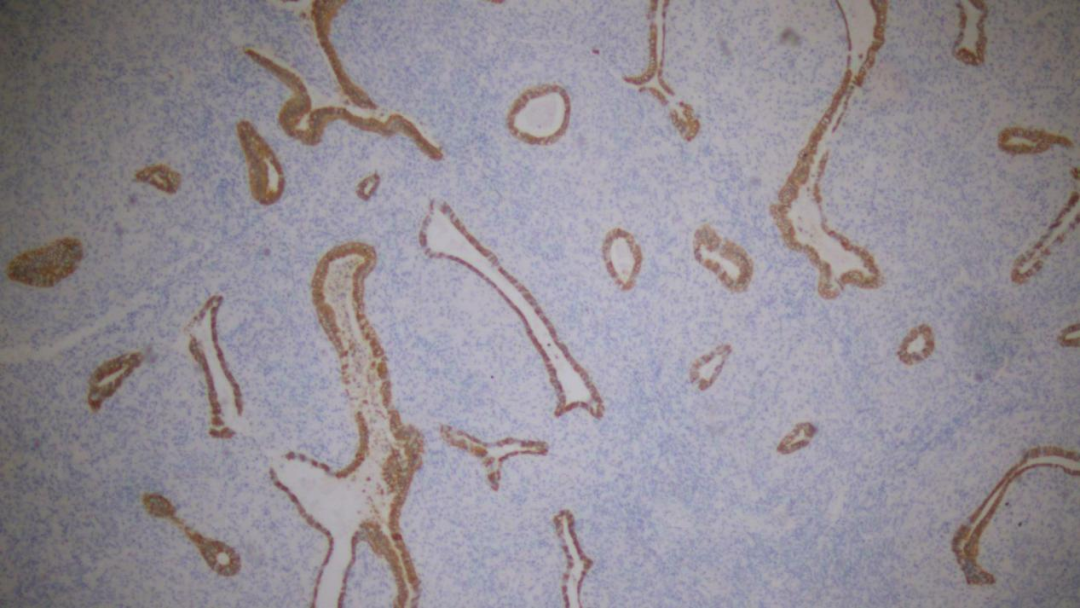

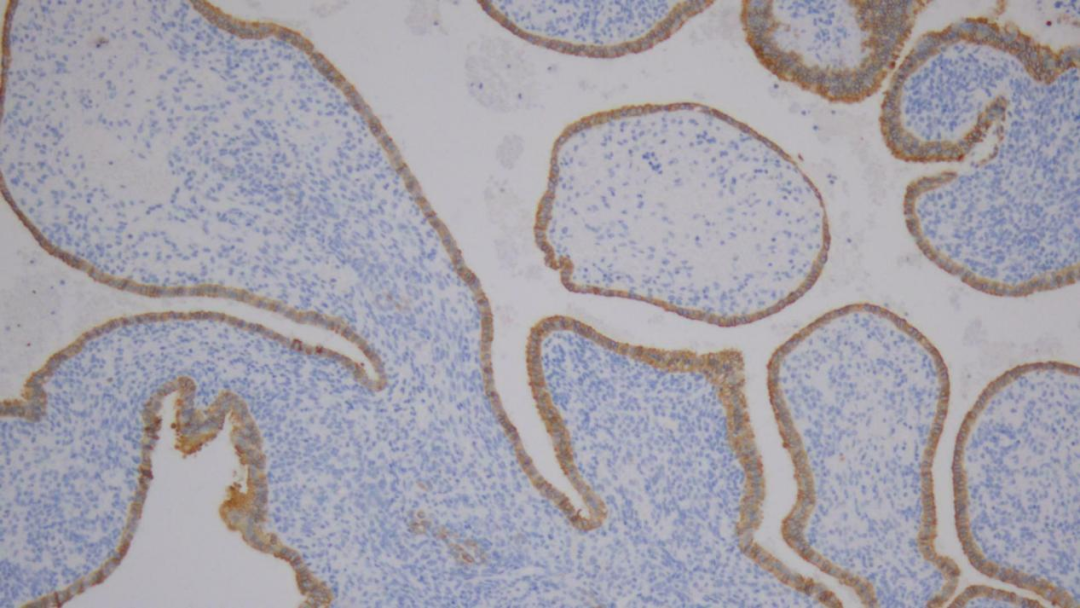

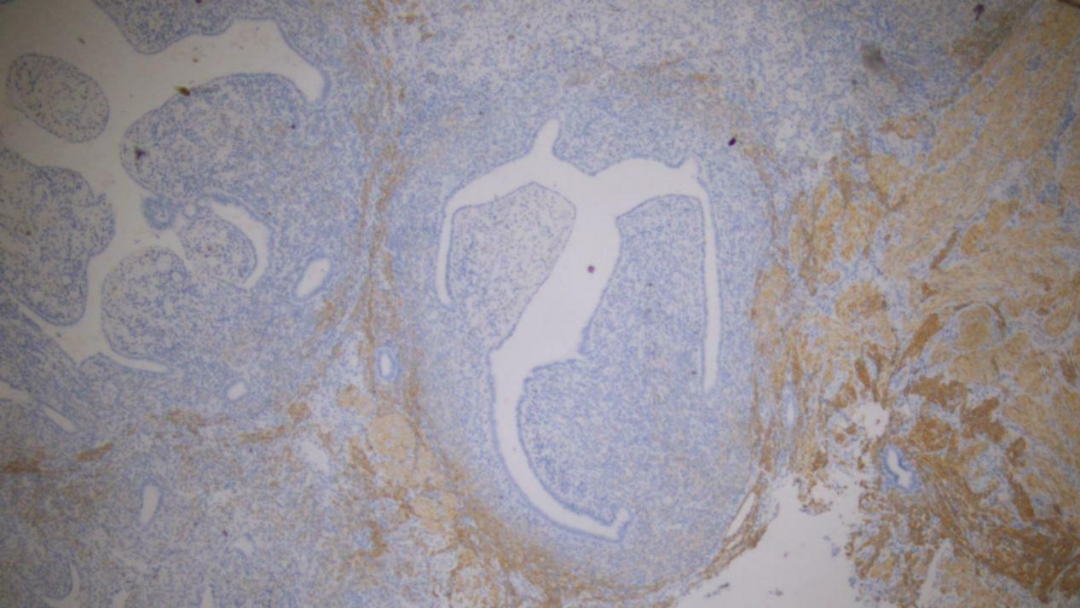

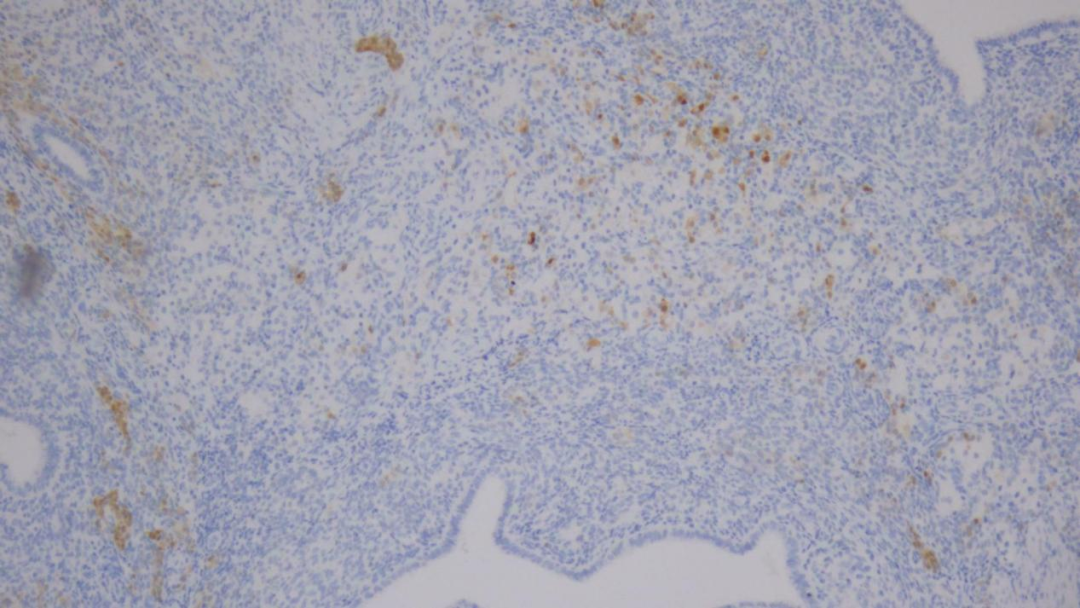

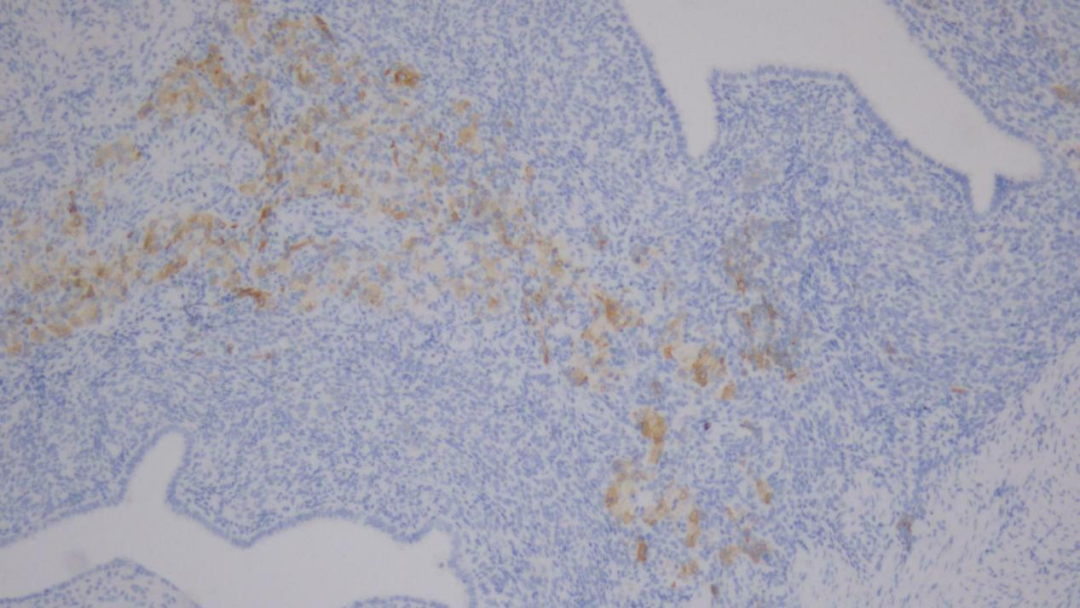

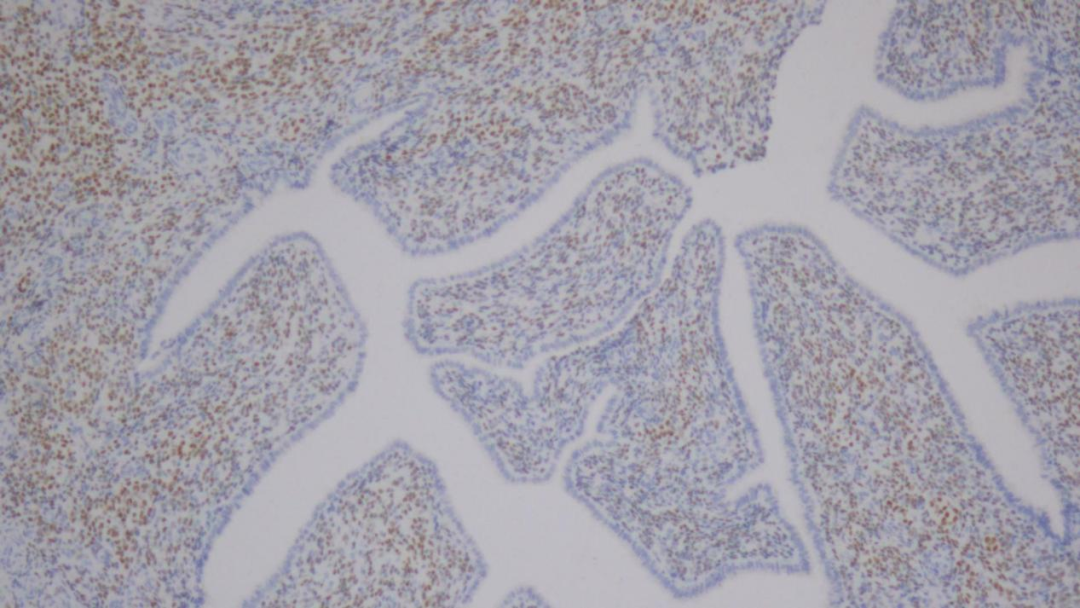

IHC结果:

AE1/AE3、CK7均上皮组织(+),CD10局部间质(+),Des肌壁(+),ER、PR均上皮及间质多量(+),P53野生型表达(强弱不等),P16散在(+),CR、a-inhibin均性索分化组织(+),WT1间质细胞(+),Ki67热点区域约40%(+)

AE1/AE3上皮组织(+)

CK7上皮组织(+)

CD10局部间质(+)

Des肌壁(+)

ER上皮及间质多量(+)

R上皮及间质多量强(+)

P53野生型表达(强弱不等)

P16散在(+)

CR性索分化组织(+)

a-inhibin性索分化组织(+)

WT1间质细胞(+)

Ki67热点区域约40%(+)

讨 论

定义:

腺肉瘤是由良性或非典型上皮成分和肉瘤性间质成分构成的混合性肿瘤。80%的腺肉瘤来自子宫内膜,其次是宫颈或肌层内(可能起源于腺肌症)。腺肉瘤约占子宫肉瘤的5.5%,发生率仅次于平滑肌肉瘤和内膜间质肉瘤。

临床特征:

本病发病年龄为14-89岁,平均为58岁。肿瘤可以发生在子宫或子宫外。最常见的临床表现包括异常阴道出血、子宫增大、盆腔肿块或肿块从宫颈口突出。有些患者有内膜或宫颈息肉复发的病史。其发病可能与他莫昔芬治疗或放疗有关。

大体形态:

典型的腺肉瘤为息肉样肿物,充满子宫腔,有蒂或无蒂,质软,并可以从宫颈口脱出。肿瘤大小为5-40cm,表面光滑。切面大多为实性,伴有旋涡状纤维结构,其中散在有大小不等囊腔或裂隙,偶见大囊腔,肉眼观为囊性肿物,可有局灶性出血和坏死,肿瘤的边缘通常界线清楚,约1/4的病例可肌层浸润,肉眼难以确定,也为多发性息肉样肿物。

组织病理学:

1.由良性上皮成分和恶性间叶成分组成的双相性肿瘤,常以后者为主,呈叶状结构、腺体周围聚集、细胞非典型性和不同程度的核分裂活性。

2.低倍镜下,肿瘤呈息肉样、乳头状或分叶状结构。

3.上皮成分通常由扩张或裂隙样腺体组成,衬覆立方形或低柱状细胞,被丰富的间质成分分开,特别类似乳腺叶状肿瘤,上皮多数为子宫内膜样(增殖期或分泌期内膜)、宫颈内膜样上皮(有黏液分泌)、鳞状化生上皮、浆液、有纤毛输卵管型上皮,有的上皮为混合性,或以某一种上皮为主,核分裂象少见,见局灶的核非典型性,似不典型增生/EIN,偶见上皮成分癌变。

4.恶性间质成分常是低级别的,偶尔高级别,间质细胞通常与内膜间质细胞相似,由梭形(排列成漩涡状)和/或圆形细胞(排列松散),特征性的改变是在腺体周围聚集,远离腺体处较稀疏,呈套袖样,形成所谓的生发层。与远离腺体的纤维和透明变区相比,间质套袖区核的非典型性,多数轻-中度,核分裂象最明显。核分裂象多少不等,从<1/10HPFs到40/10HPFs,典型者核分裂象≥2/10HPFs。在实际工作中,如果出现特征性的叶状结构伴有腺体周围套袖,即使没有核分裂也可以诊断腺肉瘤。

5.多数腺肉瘤的间叶成分是同源性的,如内膜间质肉瘤、纤维肉瘤,未分化肉瘤或平滑肌肉瘤。也可以出现性索样成分,表现为细胞巢、梁索、实性或中空的小管等,性索标志物阳性,并在肿瘤内过度生长。10%-25%的肿瘤含有异源性成分,包括横纹肌肉瘤、软骨肉瘤、骨肉瘤或脂肪肉瘤等。异源性成分只占间质很小比例,偶尔广泛存在。有的间质成分出现广泛的玻璃样变、黏液样变或蜕膜变。

6.根据肉瘤性成分的细胞核特征,可分为低级别和高级别两种类型。低级别腺肉瘤完全由低级别成分组成,而高级别表现为细胞高度多形性、核增大、核分裂象多见(通常≥10/10HPFS)、坏死和出现异源性分化。

7.多数腺肉瘤局限于子宫内膜或宫颈黏膜,约10%病例浸润浅肌层,浸润深肌层者约占5%。肌层浸润灶通常包括上皮和间质成分,有时仅见肉瘤成分,深肌层浸润更常见于肉瘤性过度生长和高级别腺肉瘤,偶见血管浸润。

8.腺肉瘤伴有肉瘤性过度生长:占子宫腺肉瘤的 10%-55%,卵巢腺肉瘤的30%,是指腺肉瘤中的纯肉瘤成分占肿瘤体积的25% 以上。高级别腺肉瘤常伴有,低级别仅有少数,过度生长的肉瘤成分通常是高级别的,类似未分化肉瘤或多形性横纹肌肉瘤。预示预后不良,常有深肌层浸润、血管浸润或远处转移。

免疫组化:

1.在低级别腺肉瘤中,大多数间质成分免疫表型似低级别内膜间质肉瘤,常表达ER、PR、CD10、WT1和SMA,Ki-67增殖指数较低,有时AR、广谱CK、desmin和calretinin阳性。

2.有肉瘤性过度生长的腺肉瘤及高级别腺肉瘤,其免疫表型类似于未分化子宫肉瘤,间质成分有较高的Ki-67增殖指数和p53阳性,ER、PR和CD10通常阴性,横纹肌肉瘤成分表达desmin和骨骼肌标志物(myogenin和myoD1),性索样成分可以表达inhibin、calretinin 和其他性索标志物。

分子遗传学:

1.腺肉瘤中上皮成分和间叶成分的克隆性不同,遗传学改变仅见于间叶成分。

2.基于全基因组测序分析,腺肉瘤的遗传学改变比内膜间质肉瘤(ESS有特定的基因异位/融合)更加复杂,呈现多种不同的遗传学改变,主要是MDM2/CDK4/HMGA2和TERT扩增和蛋白表达,也发现有PIK3CA/AKT/PTEN通路改变。ATRX突变和MYBL1扩增仅见于伴有肉瘤性过度生长的肿瘤。

3.低级别腺肉瘤(包括伴有肉瘤性过度生长)除上述遗传学改变外,通常没有TP53突变,而高级别肉瘤除上述遗传学改变外,TP53突变的发生率高达64%-95.5%。

鉴别诊断:

1.腺纤维瘤:

现有标准不可靠,有的病例没有肉瘤性过度生长和核分裂活性,仅有轻度核非典型性,但临床却表现为恶性行为,有些就是高分化腺肉瘤。

2.癌肉瘤:

由肉瘤间质+恶性上皮成分构成,间质成分都是高级别的,多形性更明显,并且缺乏腺体周围套袖。

3.低级别内膜间质肉瘤伴腺体分化:

低级别ESS有时伴有内膜样腺体分化,ESS没有腺体周围间质套袖、叶状结构或明显的上皮Müllerian化生,肌层浸润表现为推挤性(舌状或指状)而非破坏性浸润。

4.非典型息肉样腺肌瘤:

缺乏叶状结构和套袖,间质平滑肌和肌成纤维细胞分化。上皮成分复杂,可见鳞状分化或桑葚体(有时中心有坏死)。

5.子宫内膜和宫颈息肉:

出现①叶状结构;②间质向腺管内突出;③腺体周围细胞密度增加。呈局灶分布,预后良好。

6.未分化肉瘤或多形性横纹肌肉瘤:

腺肉瘤伴有肉瘤性过度生长时,大部分区域表现为未分化肉瘤或多形性横纹肌肉瘤形态,注意广泛取材。

7.胚胎性横纹肌肉瘤:

小蓝细胞聚集在表面上皮下和腺体周围、出现胎儿性软骨(更常见于宫颈)和横纹肌母细胞,包括以下:

①高级别细胞非典型性和高核分裂活性,以及小蓝细胞凋亡;

②富细胞区和少细胞区交替;

③缺乏Müllerian腺体;

④没有典型的叶状结构;

发生在宫颈多于宫体,偶尔出现类似腺泡状横纹肌肉瘤的区域,或局部出现核呈分叶状的多形性细胞,也可见玻璃样小球,常有出血或坏死。

预后:

1.低级别腺肉瘤表现为低恶性潜能,子宫切除预后较好,肌层浸润或出现肉瘤性过度生长预后差。

2.高级别腺肉瘤是侵袭性肿瘤,预后最差,复发和转移的肿瘤有时仅见肉瘤成分,需长期随访。

*本文(包括图片)均为作者投稿, 仅供行业交流学习用,不作为医疗诊断依据。

参考文献

1.《妇产科病理学 》第2版,上卷,主编:郑文新,沈丹华,郭东辉,Oluwole Fadare,Charles Metthew Quick,科学出版社。

2.《罗塞和阿克曼外科病理学》第11版,下卷。主译:回允中。副主译:李挺,柳剑英,沈丹华,石雪迎,薛卫成。北京大学出版社。